André Bücker: Es macht keinen Sinn, auf Dauer im Gaswerk zu bleiben

André Bücker, Intendant des Staatstheaters Augsburg, positioniert sich im Gespräch mit Jürgen Kannler bezüglich der Augsburger Theatersanierung. Für die DAZ ein Grund sich zu verneigen, denn schließlich steht aktuell das gesamte Bauteil 2 auf dem Prüfstand. Das Interview erschien zuerst in a3kultur und darf freundlicherweise von der DAZ “nachgedruckt” werden. “Ich gehe heute davon aus, dass das Große Haus als Theater in absehbarer Zeit bezugsfertig sein wird”, so Bücker im Gespräch mit Jürgen Kannler.

a3kultur: Kürzlich war im martini-Park die Premiere von »Der Sturm«, William Shakespeares letztem Stück, einer Zauberkomödie. Als Rahmen haben Sie Ihre eigenen Häuser als Ort nicht enden wollender Baustellen gewählt. Der Abend kam beim Premierenpublikum recht gut an. Wie war darüber hinaus das Echo auf die Inszenierung?

André Bücker: Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht wirklich. Aber ich hatte auch einen positiven Eindruck. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass das Augsburger Premierenpublikum, das ich bisher als eher reserviert erlebt habe, diesmal anders war. Die Menschen waren von der ersten Minute an total dran, es war eine offene Stimmung. Das war sehr schön.

Die Zusammensetzung des Premierenpublikums hat sich seit der Schließung des Großen Hauses und dem damit verbundenen Umzug in den martini-Park und auf das Gaswerkgelände etwas gewandelt. Es gibt heute zwar weniger Plätze, doch wirken die Besucher*innen entspannter, zwangloser und auch neugieriger als früher. Die Schließung hat dem Theater erst einmal gutgetan, könnte man sagen.

Das ist für mich schwierig zu beurteilen. Es ist ja auch die Frage, welche Zeit mit »früher« gemeint ist. Ich habe lediglich den Eindruck, dass nun öfter unterschiedliche Menschen in den Rängen sitzen, und habe mich natürlich gefreut, dass wir bei der Premiere des »Sturm« bis auf den letzten Platz besetzt waren.

Die Inszenierung bietet allerhand Verweise in die Gegenwart: Fridays for future, der rechte Terroranschlag in Halle, das Flüchtlingsdrama auf dem Mittelmeer bis hin zur umstrittenen Baustelle am Kennedyplatz. Eignet sich Shakespeare besonders dafür, Tagespolitik auf die Bühne zu bringen?

Ja, vielleicht. »Der Sturm« ist Komödie und politisches Stück ebenso wie melancholischer Abschied und Märchen. Er ist vier Stücke in einem. Alles ist ineinander verwoben. Im »Sturm« gab es immer schon Songs, einen Epilog, der offen zum Publikum gesprochen wird. Da öffnete Shakespeare die vierte Wand. Und man hat nicht zuletzt das pralle Komödiantisch-Volkstheaterhafte. Seit 400 Jahren zeigt sich dieses Stück für die Gegenwart aufgeschlossen. Dieses Angebot nutzen wir.

Sie haben bei dieser Inszenierung Regie geführt und sich dabei als Mann mit Humor gezeigt. Die Bildsprache erinnert zuweilen an Ihre ersten Spielzeitbücher mit Aufnahmen von Jan-Pieter Fuhr. Seine Fotos zeigten neben Baustellen vor allem absurden Stillstand und Irrsinn. Im Intro haben Sie das Konzept damals als Spiegel einer Stadt in Entwicklung verkauft. Eigentlich ganz schön dreist.

Der Spaß im Dissonanten, an dem Ort, wo es zu Reibungen kommt, ist immer interessant.

Sie sind also ein Sohn Karl Valentins.

Valentin war der Größte in solchen kognitiven Dissonanzen.

Und Sebastian Baumgart durfte in dieser Nachfolge als Ferdinand zigtausend Säcke im martini-Park schleppen und wird von Miranda nun auf der Baustelle am Kennedyplatz auf Dauer zwangsverpflichtet.

Das ist eine kleine Umwandlung, die wir uns erlaubt haben. Wir haben aus Holzstücken Zementsäcke gemacht. Ferdinand muss das leisten und will das auch. Das erinnert natürlich an Sisyphos, die komplette Absurdität. Man hat diese Assoziationen beim »Sturm« ständig. Auch bei der Figur des Prospero. Wie respektlos er mit seinem eigenen Werk umgeht – das hat eine große Komik, teilweise aber auch eine große Traurigkeit. Klaus Müller macht das in der Titelrolle sensationell. Alle machen das toll, alle haben sich unglaublich reingeschmissen und das Stück verdichtet.

Und der Schlussmonolog?

Stimmt. Das muss man erst einmal machen – den 5. Akt mehr oder weniger streichen. Er wurde gar nicht wirklich vermisst, wie mir scheint.

Sie haben die Massenkompatibilität des Stücks bedient. Das ist ja auch Teil Ihrer Aufgaben, wenn man der Kulturpolitik glauben darf. Sie fordert die Öffnung des Hauses, auch hin zu den Milieus, die noch »theaterfern« sind, um diese Vokabel zu bemühen. Das war auch Teilergebnis des Bürgerbeteiligungsprozesses zur Theaterlandschaft vor drei Jahren. Welches Ihrer Projekte wird diesem auch Öffnungsprozess genannten Vorgang denn im Besonderen gerecht?

Es gibt davon bereits eine solche Fülle, man möchte das oft gar nicht vermuten. Ich kann da nicht werten. Ich glaube, dass wir mit jedem einzelnen Projekt das Ergebnis am Ende definieren. Es gibt die Vielfalt der Projekte im Plan-A, die Kooperationsverträge mit den Schulen, die Zusammenarbeit mit dem Theater Interkultur, dem tim, den Kirchen, dem Sensemble usw. Ich möchte keines herausheben. Vor allem in der Summe haben sie Bedeutung.

Bücker: “Das sind Punkte, die geklärt werden müssen. Wir haben uns positioniert und dies auch formuliert. Wir stehen hinter dem verabschiedeten Anforderungsprofil, und wenn es so und so viel kostet – das ist dann so.”

Die Show mit Franz Dobler fand zuletzt keinen Platz mehr im Jahresprogramm des Staatstheaters, obwohl die angesetzten Montagabende schöne Erfolge waren.

Das ist wahr. Und schade. Aber leider auch dem Umstand geschuldet, dass wir hier mit den Interimsstätten und der Transformation vom Stadt- zum Staatstheater zuweilen wirklich an unsere Leistungsgrenzen und darüber hinaus gefordert waren und sind. Aber das Angebot für neue Folgen ging an Franz Dobler, wenn auch etwas später, als wir es uns alle gewünscht hätten. Nun klappt das terminlich bei ihm leider nicht. Aber vielleicht kommen wir später wieder zusammen. Ich würde mich freuen.

Wirklich »theaterfernes« Publikum erreichen Sie mit den genannten Formaten aber kaum. Müsste man den geforderten Öffnungsprozess nicht erst einmal präziser formulieren?

Ja, natürlich. Das »theaterferne« Publikum, um bei diesem Begriff zu bleiben, ist extrem unterschiedlich. Es gibt keine x-tausend Menschen, die plötzlich an der Kasse stehen, nur weil wir unsere Angebote den gesellschaftlichen Realitäten anpassen. Der Prozess ist langfristig angelegt und es gelingt uns bereits, Menschen neu zu erreichen. Da zeigen sich schon Erfolge unserer Strategie. Ich denke, die Schwellenangst für neue Besucher*innen im martini-Park oder in der neuen brechtbühne im Gaswerk ist heute geringer als vielleicht noch vor einigen Jahren beim Großen Haus. Das Thema Öffnung ist ein Prozess in ständiger Bewegung. Da ist es unmöglich, ein Endergebnis oder einen Endpunkt zu definieren.

Ich hake noch einmal nach, auch weil ich vermute, dass es in dieser Diskussion nicht ganz klar ist, was genau die jeweiligen Gesprächspartner meinen, wenn sie von Öffnung sprechen. Und letztendlich ist es ja auch okay, wenn es Leute gibt, die sich nicht für Theater interessieren.

Klar. Die wird es auch immer geben. Aber eben oft auch aus Unkenntnis oder Unsicherheit heraus. Vielleicht weil sie in ihrer Biografie nie wirklich einen guten Kontakt mit Theater hatten. Wir versuchen darum in verschiedensten Formen, sei es Marketing, spezielle Programme, Theaterpädagogik usw., Dinge aufzubrechen, Menschen anders zu erreichen. Und wir haben damit tolle Erfahrungen gemacht. Wir wollen Momente schaffen, sodass Menschen offen dafür werden. Es ist ein kommunikativer Prozess. Man muss dafür Barrieren auf allen Seiten abbauen. Was mich gefreut hat, war zum Beispiel die unglaublich positive Resonanz auf unser Projekt mit der Rudolf-Steiner-Schule oder die Audiodeskription auf der Freilichtbühne. Da haben wir gesehen, wie viele Leute auf solche Initiativen warten. Für die ist das wichtig. Für uns aber auch.

Angebote für Menschen zu schaffen, die auf Angebote warten?

Und die eine Gruppe darstellen, die man nicht automatisch auf dem Schirm hat und die, wenn man sich das einmal bewusstmacht, gar nicht so klein ist. Das umzusetzen ist eine Frage von Zielgerichtetheit, von Kommunikation und Offenheit von unserer Seite. Da wollen wir mehr machen und besser werden. Das hat aber oft auch etwas mit Ressourcen, Personal und Geld zu tun.

Das bedeutet auch, dass man als Theater Politik mitgestaltet. Sehen Sie Kulturmacher*innen in der Pflicht, sich politisch zu positionieren?

Parteipolitisch nicht, aber gesellschaftspolitisch. Wir sind eine öffentliche Institution: Wir machen Meinungen und Positionen öffentlich, wir machen künstlerische Projekte öffentlich, das ist immer mit einer gesellschaftspolitischen Stellungnahme verbunden. Und ich finde es wichtig, dass wir uns zu politischen Vorgängen, die gerade virulent sind, äußern.

Da wird man aber zwangsläufig sehr schnell mal parteipolitisch.

Es ist wichtig, Position zu beziehen. Gerade in Zeiten, in denen nationalistisches, rassistisches, völkisches Gedankengut in der Diskussion Normalitätsstatus erreicht oder Dinge vorfallen wie zuletzt in Halle. Da kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. In unserem Betrieb sind die Religionen vielfältig vertreten. Wir haben 30 Nationalitäten im Haus und wir versuchen, diese Vielfalt als Betrieb zu leben. Das müssen wir auch nach außen dokumentieren.

Die Arbeit des Staatstheaters wird von der Politik weitgehend positiv bewertet. Vor Kurzem hat sich auch Kulturminister Bernd Sibler in einem Interview mit a3kultur in diesem Sinne geäußert. Zu einer Prognose, wie es mit André Bücker als Intendanten in Augsburg weitergeht, wollte er sich jedoch noch nicht hinreißen lassen. Die Vertragsverlängerung steht jedoch ins Haus.

Das hat aber noch etwas Zeit. Ich möchte in zehn Jahren auf alle Fälle nicht mehr hier im martini-Park sein. Ich gehe heute davon aus, dass das Große Haus als Theater in absehbarer Zeit bezugsfertig sein wird. Was wohl nicht für alle Module des Betriebs gilt. Man muss genau beobachten, wie sich das als Ganzes entwickelt. Das ist auch Teil der Frage nach meiner persönlichen Perspektive hier.

Bei Terminen in München habe ich Ihren Kollegen Christian Stückl getroffen. Dabei ging es auch um den Theaterneubau des Volkstheaters. Die Kolleg*innen in der Landeshauptstadt sind im Gegensatz zu Augsburg sowohl im Etat- als auch im Zeitplan. Als Intendant des Volkstheaters steht er anders als Sie in vorderster Reihe, wenn es darum geht, das Neubauprojekt zu präsentieren.

Das ist sicherlich so. Christian Stückl ist eine Institution in München. Das Volkstheater ist sozusagen Christian Stückl. Es gibt deutschlandweit keinen vergleichbaren Intendanten. Das ist eine Besonderheit. Wenn man so lange vor Ort verankert und verwurzelt ist, steht man anders in der Diskussion. Ich bin in diesen Prozess ja erst hineingekommen. Das kann man kaum vergleichen. Hier in Augsburg hat die Stadtpolitik beim Theaterbau den Hut auf. Wir sind allerdings ganz eng angedockt und intensiv in alle Planungen miteinbezogen. Das funktioniert sehr gut. Die Sanierung wurde ja intensiv diskutiert. Meine Haltung ist klar: Es wäre zutiefst absurd, das Theater nicht zu bauen oder es kleiner zu machen.

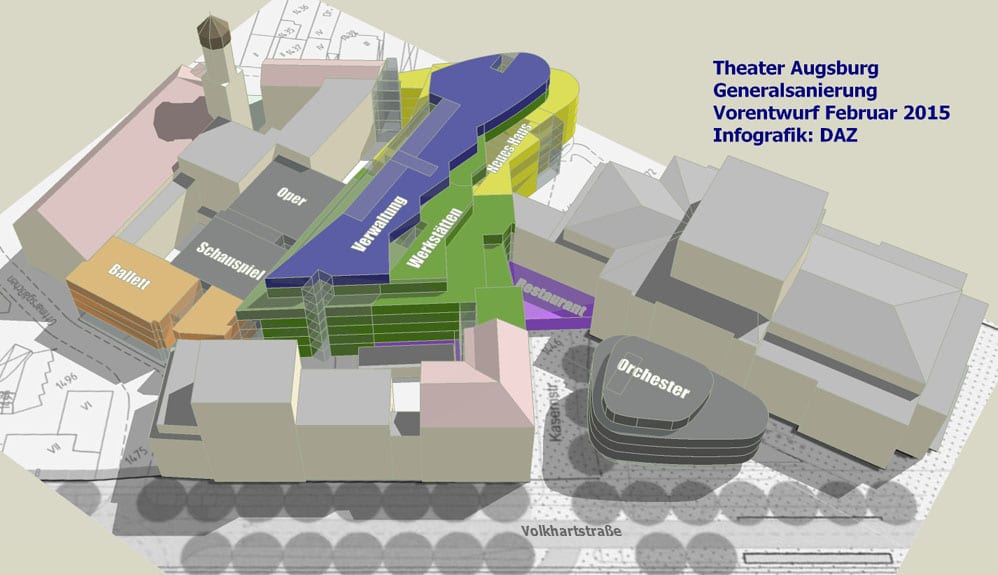

Von der Stadt kann gegenwärtig niemand verbindlich sagen, wie der neue Theaterbau in Augsburg als Ganzes letztendlich aussehen wird. Entwürfe wurden geändert. Die Finanzierung wackelt. Das zeigt, dass das Projekt alles andere als sicher ist.

Das ist eine Frage, die uns alle sehr beschäftigt, wenn wir über Perspektiven sprechen. Das sind Punkte, die geklärt werden müssen. Wir haben uns positioniert und dies auch formuliert. Wir stehen hinter dem verabschiedeten Anforderungsprofil, und wenn es so und so viel kostet – das ist dann so. Unter diesem Profil zu bleiben, macht keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, auf Dauer im Gaswerk zu bleiben. Allein die Werkstätten hier sind viel zu klein, um einen vernünftigen Spielbetrieb im Großen Haus leisten zu können. Das muss man nicht mehr diskutieren.

Und gegenwärtig?

Im Großen Haus sind die Arbeiten im Moment am Laufen. Aber es ist zäh. Wir müssen uns nichts vormachen. Wenn wir tatsächlich noch so und so viele Jahre länger an die Interimsstätten gebunden sind, stößt der Betrieb irgendwann auch künstlerisch an seine Grenzen. Wir bauen Spielpläne. Irgendwann könnten die Möglichkeiten ausgehen.

Viele Bürger*innen, aber auch die Mitarbeiter*innen an Ihrem Haus haben das Theaterbauprojekt mitgetragen und wesentlich dabei geholfen, es an den Start zu bringen. Werden Sie sich nicht vorgeführt vorkommen, wenn das Theater nun eventuell in einer anderen Version kommt?

Die Gefahr besteht. Man darf die Mühen nicht unterschätzen, die es kostet, hier eine künstlerische Gültigkeit herzustellen. Eine Gültigkeit und Qualität, die nicht nur mit der räumlichen Einschränkung definiert wird, sondern an sich. Und da haben wir viel erreicht. Wir haben eine super Akustik im martini-Park, das Orchester hat sich an den Raum gewöhnt. Die Sänger agieren sehr souverän. Auch das Schauspielensemble ist auf sehr gutem Weg, aber natürlich will man eine Perspektive schaffen, auch im Sinne des Staatstheaters.

Die Stadt hat das Projekt »Geld für Gutes« aufgelegt, um aus der Bürger*innenschaft eine finanzielle Förderung für den Theaterbau einzuwerben. Es scheint aber, als komme kein rechter Zug in die Kampagne. Warum ist das so?

Ich glaube auch nicht, dass es im Moment flutwellenartige Bewegungen im finanziellen Bereich geben wird. Es ist ehrlich gesagt auch kein Wunder, wenn man bedenkt, wie die Entwicklung gelaufen ist. Pläne lagen auf dem Tisch, bevor die Diskussion mit den Bürger*innen geführt wurde. Dann hieß es, das Projekt sei ausfinanziert, was sich nun doch etwas anders darstellen könnte. Das ist keine ideale Situation, in der man zu potenziellen Mäzenen gehen könnte. Die Entwicklung gestaltet sich sehr zäh. Aber Augsburg ist eine über 2000 Jahre alte Stadt, da brauchen manche Dinge vielleicht einfach länger.