„Das unterscheidet das Denken vom Geschwätz“

INTERVIEW MIT BAZON BROCK

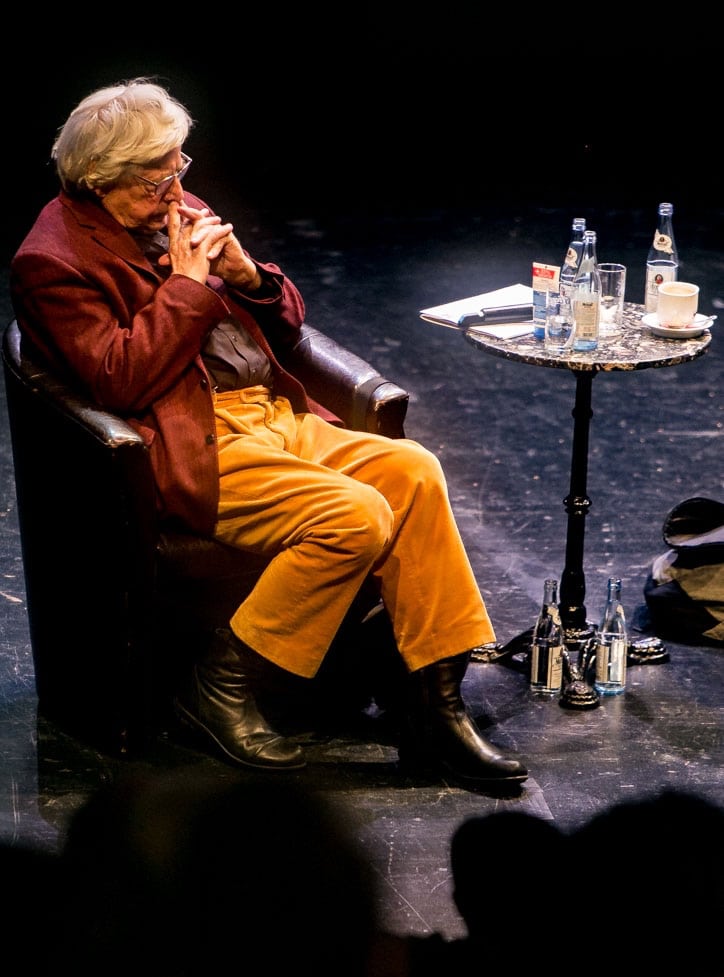

Literarisches Podium „Das ABC der Solidarität“ - Brechtbühne; Bazon Brock, Stefanie Sargnagel, Knut Cordsen (Moderation), Kathrin Röggla (v.l.); Foto (c) Christian Menkel

Bazon Brock war in den Achtzigern zusammen mit Joseph Beuys ein Superstar des deutschen Feuilletonbetriebs. Aus der Position der Stärke, die bei Brock durch die Höhe der Intellektualität zu definieren ist, erforschte Brock die Substanz der Kunst und die Möglichkeiten der Erkenntnisfähigkeit – stets provokativ und treffsicher, ohne ins Dozieren abzudriften. In den vergangenen Jahren ist es ein wenig ruhiger um den emeritierten Ästhetikprofessor geworden. Auf dem Augsburger Brechtfestival sorgte Bazon Brock mit seinem Auftritt für Wirbel. Womit das zu tun haben könnte, analysiert Brock im Gespräch mit DAZ-Herausgeber Siegfried Zagler.

DAZ: Ausgehend von Brechts Essay „Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit“ sollten im Rahmen des Augsburger Brechtfestivals zwei Autorinnen und ein Autor ein Thesenpapier zum Verhältnis von Egoismus und Solidarität entwickeln und vortragen und anschließend darüber einen Diskurs führen. Dazu kam es nicht. Die Autorinnen waren Kathrin Röggla und Stefanie Sargnagel, der Autor Sie, Herr Brock. Woran lag es, dass die Veranstaltung nicht so über die Bühne ging, wie es sich die Festivalmacher vorgestellt hatten?

Brock: Ich habe völlig klare Positionen gleich zu Anfang wiedergegeben. Diese Positionen sollte man als Resultat langen Nachdenkens erkennen können. Wer sie nicht versteht, versteht auch Brechts Aufsatz nicht. Verabredet war, dass ich zu Beginn des Gesprächs die Grundsatzpositionen in einem mindestens 15 Minuten langen Statement vorgeben dürfe. Sonst wäre ich gar nicht zur Veranstaltung erschienen. Auf der Bühne wurde dann diese Zusage für null und nichtig erklärt.

DAZ: Patrick Wengenroth (Künstlerischer Leiter des Augsburger Brechtfestivals) bezeichnete Ihre Vorgehensweise als eine „Art monolithische Diskussionsverweigerung“. Man könne, so Wengenroth, überlegen, ob das „per se ein Problem von alten Menschen ist oder von Herrn Brock im Persönlichen“. – Er sei trotz allem froh, dass Stefanie Sargnagel und Kathrin Röggla sich nicht verhärten ließen, so Wengenroth, der Ihre Vortragsweise als „Wissens-Chauvinismus“ bezeichnete, während die eher defensive Gesprächskultur der Autorinnen stärker auf einen offenen Diskurs abziele. Dazu ein Wort von Ihnen…

Zum „Wissens-Chauvinismus“ bezichtigt man immer andere dessen, was man sich selbst vorzuwerfen hat

Brock: Wenn Wengenroth überhaupt bei seinem Begriffssalat genießbar bliebe, sollte er beweisen, worin denn der Diskurs zwischen den beiden Frauen bestanden hätte, den er behauptet. Ich konnte eine Diskussion zwischen den beiden nicht erkennen. – Zum „Wissens-Chauvinismus“: bekanntermaßen bezichtigt man immer andere dessen, was man sich selbst vorzuwerfen hat. Im Wegenroth’schen Sinne ist er als Festivalleiter ein „Kompetenz-Chauvinist“, weil er die Autorität für Entscheidungen in Anspruch nahm. So wie es seine Aufgabe ist zu entscheiden, ist es meine Aufgabe, auf Wissen zu bestehen, damit eine Diskussion nicht ins Belieben abdriftet. Die Altersdiskriminierung von Wengenroth wie von Frau Sargnagel, die sogar meinen baldigen Tod herbeiwünscht, erweist die beiden als Meinungsterroristen, die auf Wissen nichts geben, weil sie nicht darüber verfügen.

DAZ: Wie sieht Ihre These zu Brechts Fatzer-Text aus? Besser gefragt, was würden Sie herausarbeiten, müssten Sie diesen Text in eine Bühnenform bringen? Und noch eine Frage hinterher: Finden Sie die Fragestellung des Brechtfestivals (Brauchen wir mehr Egoismus oder mehr Solidarität?) nicht ein wenig naiv?

Die Entgegensetzung von Egoismus und Solidarität ist bloßes Gewäsch

Brock: Seit Schillers „Die Räuber“, auf die sich Brecht ja ausdrücklich bezieht, wird etwa politischer Aktionismus gerne als bloßer Profilierungsegoismus der Akteure diskreditiert. Das ist eine Abwehrreaktion von Leuten, die selber nichts zu sagen haben oder wagen. Wer gegen das allgemeine laute Schweigen den Mund aufmacht, kann nach der Meinung dieser Feiglinge nur sich selbst auszeichnen wollen. Das ist eine Position von Charakterschwachen. Also ist die Entgegensetzung von Egoismus und Solidarität bloßes Gewäsch.

DAZ: Wie müsste man Brecht mit Substanz in die Welt tragen?

Brock: Meine zentrale These lautet, dass wir heute nicht mehr wie in Brechts Zeiten die Wahrheit gegen Ideologien zu verteidigen haben, sondern die Wahrheit in ihren grausamen Konsequenzen kritisieren müssen. Wer die medizinische Wahrheit einer Krankheitserregung erkannt hat, geht zum Arzt, um sich gerade nicht der Wahrheit des Geschehens zu unterwerfen, sondern gegen sie vorzugehen. Das nennt man ‚Kritik der Wahrheit‘.

DAZ: Die man auch auf der Bühne dramatisieren kann …

Brock: Ja. Besser als Brecht kann man das Thema nicht auf die Bühne bringen: Das Problem des Jasagens und der kollektiven Maßnahmen zur Erzwingung von blindem Gehorsam haben wir in dem von Buckwitz geleiteten Brecht-Theater in Frankfurt um 1960 herum mit eigenen szenischen Entwürfen für die Gegenwart aufschließen wollen. Wir nannten das ‚Action-Teaching – Lehren und Lernen als Aufführungskünste‘, wie Robert Filliou formulierte.

DAZ: Vom Augsburger Brechtfestival gingen sehr früh (weit vor Wengenroth) merkwürdige Botschaften aus. Eine davon: Brecht sei kein Kommunist gewesen, worüber wir aber jetzt nicht sprechen müssen. Was mich jedoch brennender interessieren würde: Sehen Sie in Brechts Werk eine Text-Ethik, die die politische Rezeption überdauern wird? Und noch eine Frage hinterher: Was gibt es bei Brecht zu bewundern, was auszuhalten? Was ist erkaltet, was brennt noch?

Brock: Die fabelhafte Brecht-Biografie von John Fuegi bietet alles notwendige Wissen zur Beantwortung dieser Frage: Was Thomas Mann den „Geist der Erzählung“ nannte, also die innere Logik des Argumentierens unter der Herrschaft der Grammatik und ästhetischer Darstellungszwänge, entspricht Brechts Ethos. Er nennt das zwar noch Dialektik, meint damit aber anderes als selbst ein Marcuse in den 60er Jahren zu erfassen vermochte. Brecht wusste, dass Affirmation nicht bloße bedenkenlose Zustimmung ist, sondern das Resultat gedanklicher Operationen.

DAZ: Man muss sich Brecht als Intellektuellen vorstellen, dem man auf der Ebene des Denkens begegnen muss. Okay, aber was bedeutet Denken für Sie? Worin unterscheidet es sich vom Geschwätz im Netz und anderswo?

Denken ist ein Mut erforderndes Abenteuer des Geistes, bei dem man nicht weiß, wo man landen wird

Brock: Wir starten mit einer Behauptung, gegen die wir Einwände zusammentragen, um dann aus der Kritik eine neue Basis für weitere Behauptungen und Gegenmeinungen zu schaffen. Jasagen oder Affirmation ist also nur möglich nach langem Hin und Her der Argumente. Das unterscheidet das Denken vom Geschwätz und zeigt es als ein Mut erforderndes Abenteuer des Geistes, bei dem man nicht weiß, wo man landen wird. Die Verkommenheit der heutigen Geisteswelt zeigt sich darin, dass wir heute immer schon vorher sagen können müssen, was das Resultat unserer Forschung sein wird, weil wir ohne Bekenntnis zu diesem logischen Unfug kein Geld für die Forschung bekämen. Gerade deswegen kommt bei der so finanzierten Forschung nichts heraus, was auch nur ansatzweise den Brechtcharakteren nahekäme.

DAZ: Sehen Sie durch den Triumph des Gelabers und die Vermehrung des Unterkomplexen die Tradition des Denkens und den Geist der Aufklärung in Gefahr?

Brock: Es ist nicht nur eine Gefahr, sondern längst Realität. Es gibt keine Professoren mehr, die sich zur profora, also zum Wissen des Nichtwissens bekennen dürften. Die Universitäten sind als Forschungseinrichtungen nicht mehr existent und die Professoren sind nur noch die Funktionsträger wirtschaftlicher Interessen.

DAZ: Deshalb brennt Brecht heute noch. Herr Brock, ihr bürgerlicher Name lautet Jürgen Johannes Hermann Brock. Sie haben die Vornamen gestrichen und daraus „Bazon“ gemacht, was im altgriechischen „Schwätzer“ bedeutet. Wie kam es dazu?

Das alles sind Positionen, die ein Leiter eines Brechtfestivals hätte kennen müssen

Brock: Den Namen Bazon erhielt ich als Schimpfnamen, den ich gegen die Diskriminierer von Sprachenthusiasmus und Wissenshunger wendete. Denn unter den altgriechischen Sophisten bezeichnete der Name nicht einen Schwätzer, sondern einen Redner, der für die Interessen konkreter Menschen eintrat, anstatt sich wie die Platoniker nur um die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu kümmern. Prototyp für das sophistische Verständnis sind Anwälte vor Gericht, die in der gegnerischen Auseinandersetzung Sachverhalte klären, anstatt dogmatisch eine alles bezwingende Wahrheit zu behaupten. Auch heute werden Interessensvertreter als Interessensverräter diskreditiert, anstatt ihnen mit gleichstarken gegnerischen Positionen entgegenzutreten. Das alles sind Positionen, die ein Leiter eines Brechtfestivals hätte kennen müssen.

DAZ: Dem sie konkret den Vorwurf machen …

Brock: Ich werfe den Kritikern der Veranstaltung in aller Radikalität vor, dass sie in keinem einzigen Fall auch nur ansatzweise eine meiner Behauptungen als falsch widerlegt haben. Das allein wäre die Basis für Kritik.

DAZ: Herr Brock, vielen Dank für das Gespräch. —— Fragen: Siegfried Zagler