Corona-Isolation: Nichts Traurigeres als ein leeres Theater

Der Kulturbetrieb leidet besonders unter der Corona-Krise, doch er zeigt sich mit findigen Ideen in einer verzweifelten Lage

Von Halrun Reinholz

Ende März wandte sich André Bücker unter dem Motto „Backstage-Geflüster“ mit einem ausführlichen Podcast an das nur virtuell vorhandene Theaterpublikum. Ein erster Versuch des Augsburger Staatstheaters, den Kontakt zu den Zuschauern zu halten, eine Brücke aus der Isolation zu schlagen. Das Staatstheater Augsburg reiht sich damit in zahlreiche weltweite Initiativen der Kulturbetriebe ein, die in dieselbe Richtung gehen: Museen bieten virtuelle Rundgänge an. Große Opernhäuser und Theater – von der Met über die Wiener Staatsoper, die Berliner Schaubühne und die Münchner Kammerspiele, um nur einige herauszugreifen – bieten Online-Spielpläne an, wo man Vorstellungen streamen kann. Das Material dafür muss selbstverständlich im Fundus vorhanden sein.

Auch das Staatstheater Augsburg hat sich einiges ausgedacht – die Aufzeichnung des Ballettabends „Made for Two“ konnte online abgerufen werden, auch von „Per Gynt“ liegt offenbar eine Aufzeichnung vor, die dem Publikum als Stream gezeigt werden konnte. Doch Streams – und seien sie von noch so legendären Aufführungen, wie gerade bei der Schaubühne – sind letztlich doch kein Theaterersatz.

Man kann sich als Theater dadurch in Erinnerung zu rufen, aber es wirkt letztlich, wie Bücker einräumt, „rührend und hilflos“. Denn der Bühnenkünstler lebt von der Interaktion mit dem Publikum. Da diese in der nächsten Zeit nicht stattfinden kann, muss notgedrungen auf den virtuellen Kontakt gesetzt werden. Das Augsburger Theater hat bereits unabhängig von Corona Schritte in diese Richtung unternommen – die nächste Opernproduktion „Orpheus und Euridike“ ist so gestaltet, dass mittels 3D-Brillen „virtual reality“ ins Geschehen eingebracht wird.

Diese vr-Technik wird nun im Format „vr-theater@home“ angewendet: Das Ein-Personen-Stück „Judas“, das bisher auf der Freilichtbühne am Moritzplatz, im Moritz-Saal und zuletzt in der Goldschmiedekapelle zu sehen war, kann mittels 3D-Brillen nach Hause geholt werden. Die Brillen (bis zu 6 gleichzeitig) werden telefonisch geordert, von Theatermitarbeitern frei Haus geliefert und nach zwei Stunden wieder abgeholt. Im Gegensatz zu einem Stream wird hier ganz explizit das lokale Publikum angesprochen. André Bücker sieht das als wichtigen Aspekt eines Theaters: die Vernetzung vor Ort, thematisch, aber auch von der Inspiration her. Der Aufführungsort „Goldschmiedekapelle“ bei der 3D-Verfilmung ist Teil des Konzepts und der Interaktion mit den Zuschauern. Weitere vr-theater@home Produktionen sind in Vorbereitung.

So das bereits an der Uni Augsburg gezeigte Me-Too-Stück “Oleanna“, die Ballett-Produktion „A Shifting Perspective“, das „Tagebuch eines Wahnsinnigen“ von Gogol oder der Monolog „Event“ von John Clancy. „Die Auswahl der Inszenierungen wird kontinuierlich wachsen“, heißt es auf der Homepage. Es handelt sich grundsätzlich um Projekte einzelner Darsteller. Proben im herkömmlichen Sinn, als Gruppe, oft mit intensiver Interaktion, sind derzeit ja nicht möglich – künstlerische Arbeit auf Abstand wiederum nur schwer umsetzbar.

Da Künstler aber künstlerisch arbeiten müssen, bieten sie sich dem Publikum sozusagen „individuell“ an. Mit dem Angebot „Wünsch dir was“ kann man sich (oder jemand anders) von Schauspielern oder Sängern personalisierte Videoclips schicken lassen – mit einem Lied oder einem gelesenen/gesprochenen Text nach eigener Wahl. Roman Poboiny sang beispielsweise „O sole mio“ für „Mira-Helena“, der Clip ist auf der Homepage abrufbar. Ein weiterer Vorstoß in die Wohnzimmer der Theaterfreunde ist das Format „ananas@home“, eine bewusste Anknüpfung an die Fernsehgewohnheiten der Zuschauer. Die erste Folge lief am 3. April, einem Freitag Abend, um 20.15 Uhr „nach der Tagesschau“, wie es in der Ankündigung heißt. Das dreiteilig angelegte Programm startete mit einem Quiz, moderiert von der Musiktheaterdramaturgin Vera Gertz. Kandidaten waren die beiden Mitglieder des Schauspielernsembles Natalie Hünig und Andrej Kaminski, deren Opernwissen geprüft wurde. Ort des Geschehens: ein Wohnzimmer-Ambiente im Martini-Park, wo die Akteure mit Corona-korrektem Mindestabstand auftraten. Jede richtig beantwortete Frage erbrachte eine Stoffblume. Für fernsehverwöhnte Zuschauer wirkte dieses (eindeutig zu lange) Spielchen ohne jedes elektronische Klimbim etwas dröge, andererseits machte das auch wieder den Entschleunigungs-Charme aus.

Genauso sahen es auch die Zuschauer, die sich per Chat einbringen konnten. Von „schön, euch wieder mal zu sehen“ bis „lieber mach ich jetzt mein Puzzle weiter“ lautete das breite Spektrum der Reaktionen. Zum Quiz gehörte auch jeweils ein persönlicher Vorstellungsteil, wo man einiges aus dem ( Corona-) Leben der Schauspieler erfahren konnte. Im zweiten Teil kam mit Marlene Hoffmann eine wesentlich mitreißendere Moderatorin ins Spiel. Das Format „Karaoke“, bereits im Jazz-Club erprobt, sorgte auch für etwas mehr Schwung. Die beiden Schauspieler sangen jeweils ein selbst gewähltes Lied – Kaminsky „Imagine“ von John Lennon, Natalie Hünig „What`s up“.

Nach den Vorgaben von Zuschauern hatten sie es danach noch einmal auf eine bestimmte Art zu singen: sie „verwirrt“, er „flirty“. Natalie Hünig begleitete beide Songs auf der Gitarre und zeigte damit mal wieder ganz nebenbei ihre vielfältigen Talente (mit denen sie es eigentlich in diesem Jahr zum Nockherberg-Singspiel gebracht hätte – wäre Corona nicht dazwischen gekommen). Im Jazz-Club gab es bei diesem Format eine Live-Band und die Darsteller konnten sich passend kostümieren, was natürlich erheblich zur Stimmung beitrug. Auch fehlte das Publikum mit seiner Reaktion schmerzlich. Der dritte Teil des 75 Minuten dauernden Live-Streams war der Literatur gewidmet. Natalie Hünig und Andrej Kaminski waren hier wieder ganz Schauspieler, stellten konzentriert, fesselnd und einfühlsam den Roman „1000 Serpentinen der Angst“ von Olivia Wenzel vor.

Theater ohne Zuschauer, aber mit vielen Facetten. Und immerhin gegenwärtiger als ein Stream, da nur in Echtzeit abrufbar. Eine originelle Idee, die am 18. April in die zweite Folge geht. Da steht Musik im Vordergrund: Tuba und Piccolo-Flöte treten gegeneinander an. Das Ballett fordert mit „Let`s dance“ zum Tanz auf und Ute Fiedler liest Geschichten von Margaret Atwood. Diesmal am Samstag „nach der Tagesschau“.

Ein Lebenszeichen zu geben, zu agieren, zu gestalten ist für Künstler lebenswichtig und die gegenwärtige Situation deshalb extrem schmerzhaft. Dabei ist, wie André Bücker in seinem Podcast explizit betont, das Ensemble des Staatstheaters noch in einer vergleichsweise komfortablen Position. Die Künstler und Techniker haben Tarifverträge und sitzen damit finanziell nicht auf dem Trockenen. Doch Millionen von Künstlern aller Sparten sind Freiberufler, arbeiten mit Honorarverträgen und sind ohne Einkommen, wenn, wie jetzt, die Vorstellungen und Tourneen ersatzlos ausfallen.

Auch Augsburger Institutionen wie das sensemble Theater oder die Bayerische Kammerphilharmonie gehören zur „Freien Szene“. Die Augsburger Philharmoniker als Teil des Staatstheaters haben kurz nach der Schließung aller Theater unter dem Namen „Kultur hält zusammen“ eine beherzte Initiative zum Erhalt der freien Kulturinstitutionen gestartet. Auf ein Spendenkonto der Philharmonischen Gesellschaft können Kulturfreunde Geld überweisen, das der freien Kulturszene in Augsburg zugutekommt.

Johanna und Frank Lippe spielten am Ostersonntag per Live-Zoom ein Benefizkonzert für freie Künstler, vermutlich werden weitere ähnliche Aktionen folgen. Auch die Augsburger Philharmoniker suchen übrigens aus ihrer Isolation heraus den Kontakt mit dem Publikum – auf ihrer Facebook-Seite stellt sich unter dem Motto „Lernen wir uns kennen“ jeweils ein Mitglied des Orchesters – persönlich und musikalisch – vor. GMD Domonkos Héja liest das autobiografische Märchen vom Jungen mit den braunen Haaren, der wegen seines Bewegungsdrangs vom Musiklehrer in die Schlagzeug-Truppe geholt wird.

„Sie kennen ein Orchester, aber keine Musiker“, begründet der Orchesterchef die Initiative, jedes Orchestermitglied zu einem Video-Statement über sich selbst aufzufordern. Die Musiker gewähren Einblick in ihre Wohn- oder Musikzimmer, stellen sich vor, spielen etwas auf ihren Instrumenten – oder erfinden gar ein aufwendiges filmisches Szenario zur Musik von Rimski-Korsakow, wie der Trompeter Gábor Vanyó. Es ist großes Vergnügen für die Zuschauer, für die das Orchester nun ein Gesicht – oder vielmehr Gesichter – bekommt. Wer hätte gedacht, dass der Geiger Christian Echl, bekannt auch als Leiter des Ärzte-Orchesters, ein Swing-Jazzer ist?

Die Kulturlandschaft wird großen Schaden durch die Zwangspause nehmen, prophezeit André Bücker. Umso mehr ist jede Initiative zur Solidaritätsbekundung, jede Unterstützung zu begrüßen. Kultur ist eine Nehmen und Geben. Künstler sind darauf angewiesen, ihre Kunst anzubieten. Sie befinden sich, genau wie das Publikum, das sie entgegennimmt, in einer prekären Situation.

In einer seiner klugen Reden umriss der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker die Rolle der Kultur für die Gesellschaft folgendermaßen: „Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten oder auch streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere eigentliche innere Überlebensfähigkeit sichert.“

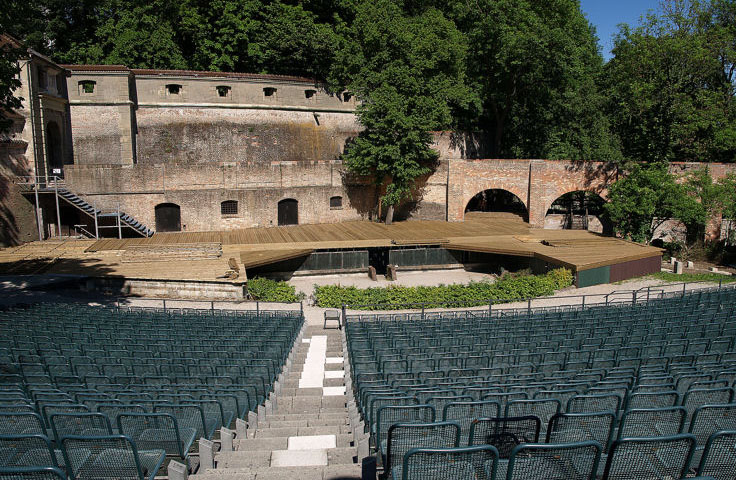

Nicht nur Wirtschaft ist systemrelevant, auch Kultur – wenn auch auf eine andere Weise. André Bücker ist überzeugt, dass sich dies spätestens dann erweisen wird, wenn sich nach überstandener Corona-Krise der große Hunger nach dem kulturellen Gemeinschaftserlebnis einstellt. Wie anzunehmen ist, fällt nicht nur die Augsburger Freilichtbühne (und die gesamte restliche Spielzeit) Corona zum Opfer, sondern auch alle anderen Sommerfestivals und Kultur-Events in Europa und darüber hinaus. Wir werden einen langen Atem brauchen und die Künstler, die Kulturschaffenden, verdienen bis dahin auch abseits des Rampenlichts unsere Empathie, Begleitung und Förderung.