Theatersanierung: Die Brechtbühne muss weg!

Warum die Sanierungskritiker und die Stadt bei der Theatersanierung keine gute Figur abgeben

Von Siegfried Zagler

„Die Augsburger waren immer stolz auf ihr Stadttheater; um so größer war die Betrübnis, als es 1944 völlig ausgebrannt war; sie waren aber nicht hoffnungslos. Als das Notwendigste zum Wiederaufbau der Stadt geschehen war, regten sich Stimmen, zeigte sich der Wille, öffneten sich die Hände für den Bau auch des Stadttheaters. (…) Das Werk ist getan in Gemeinschaftsarbeit, als Ausdruck des Gemeinsinns, des Gemeinschaftsgefühls. Alle Schichten der Gesellschaft finden sich in diesem Hause echt Augsburger Pracht zum gegenseitigen Gruße, der auch die Seelen zusammenführen möge.“ So Oberbürgermeister Dr. Klaus Müller in der Festschrift des Theaters zur Wiedereröffnung im Jahre 1956.

Ein gewisser Dr. Karl Ganzer erklärte in der gleichen Publikation die „Wiederherstellung“ des Theaters als Notwendigkeit für eine gesellschaftliche Klammer. Die Wiederherstellung des Theaters „geschah in erster Linie nicht aus Gründen der äußeren Repräsentation und um im Kreise wohlfundierter Gemeinden ein Wort mitreden zu können, sondern in dem richtigen Gefühl, daß keine andere Institution des kulturellen und kommunalen Lebens dem vitalen Bedürfnis des heutigen Menschen mehr entgegenkommt als das Theater“, so Ganzer, der das Dilemma des modernen Menschen in der Differenz zwischen Individualisierung und Vergesellschaftung verortete. „Das Theater entreißt das Individuum der Vereinsamung und dem drohenden Kollektivismus, es zwingt den Einzelmensch zu persönlicher Auseinandersetzung mit den bewegenden Fragen der Zeit; stärker und unmittelbarer als Film und Fernsehen.“

Sollte es tatsächlich zu der im Raum stehenden Sanierung des Großen Hauses für 113 Millionen Euro kommen, könnte der dann im Amt befindliche Augsburger Oberbürgermeister 2023 oder 2024 – oder noch ein wenig später, wer weiß das bei einem Projekt dieser Größenordnung schon genau? – den Text dieser Festschrift zur vierten Eröffnung des Augsburger Theaters eins zu eins übernehmen. Das Theater als Anker der Menschheit, als Klammer, die eine immer stärker auseinanderdriftende Gesellschaft in ihren Verästelungen noch als eine Gesellschaft beschreibt, als letztes Lagerfeuer einer Stadtgesellschaft, die in ihrer Diversität immer schwerer zu verstehen ist: In den vergangenen knapp 60 Jahren hat sich im gesellschaftlichen Sinn zwar fast alles verändert, der romantische Blick auf das Theater und die damit zusammenhängenden Sonntagsreden blieben aber auf wundersame Weise erhalten – ganz so, als wären die Theater unantastbare Kirchen oder dramatisierende wie unersetzliche Museen der europäischen Geistesgeschichte. Diese in Deutschland intensiv verankerte Erhöhung einer Kultureinrichtung hat für die Fortführung einer Stadtgesellschaft eine Konsequenz, die in Augsburg in den Stillstand des Selbstbetrugs führte. Die raffinierteste Form des Selbstbetrugs besteht nämlich darin, dass er zwar als Betrug an der gesamten Gesellschaft vollzogen wird, von dieser aber als etwas Notwendiges goutiert wird. Ein Betrug, der als solcher nur erkannt wird, wenn man sich von den systemischen Sprachspielen der Selbstbetrüger und Betrüger abwendet und sich zum Beispiel dafür interessiert, wie in „hinterwäldlerischen Metropolen“ wie in Paris, London, Madrid oder New York (u.v.m.) Theater gespielt und öffentlich finanziert wird. Der Betrug besteht darin, dass sich ein Stadttheater im Gegensatz zu anderen öffentlichen Einrichtungen (Museen, Bilbliotheken, Universitäten oder Schulen) kaum auf einen gesellschaftlichen Vertrag festlegen lässt, der über die Freiheit der Kunst hinausgeht. Dass also eine Stadtgesellschaft in ihr Stadttheater viel investiert und viel zu wenig zurück bekommt, darin besteht das Betrugssystem. Was aber bleibt als Leistung eines Stadttheaters für eine städtische Gesamtgesellschaft übrig, wenn man eine gehobene Form der Abendunterhaltung abzieht, von der sich eine kleine gesellschaftliche Schicht angezogen fühlt?

Am 1. April 2016 hat sich nun eine Handvoll Bürger in Augsburg dazu aufgeschwungen, gegen eine kostspielige Generalsanierung des Augsburger Stadttheaters ein Bürgerbegehren ins Feld zu führen. Eine Sanierung, die dazu führt, das „Betrugssystem Stadttheater“ tiefer denn je in die kulturelle Infrastruktur der Stadt zu verschleifen. – Die Rede ist von der 189 Millionen-Gesamtsanierung des Augsburger Stadttheaters, die seitens der Stadt immer noch als alternativloser Prozess dargestellt wird und als finale Lösung in den Köpfen der Stadtregierung und der Theaterszene herumspukt. Und die Rede ist von den Sanierungskritikern, die mithilfe ihres Bürgerbegehrens versuchen, die Sanierungspläne der Stadtregierung zu stoppen. Die Rede ist also von jenen sechs Kulturbürgern, die vor einem Monat ihr Bürgerbegehren mit einer scheinbar griffigen Frage („Sind sie dafür, dass die Stadt Augsburg die Sanierung des Theaters trotz angespannter Haushaltslage über Neuverschuldung finanziert?“) auf den Weg brachten. Kurt Idrizovic, Angelika Lippert, Peter Bommas, Franz Fischer, Dr. Helmut Gier und Rudolf Reisch geben allerdings in der Sache eine schlechte Figur ab.

Erstens sind sie nicht in der Lage, kaum sind sie im operativen Bereich gefordert, sich an das Transparenzgebot zu halten, das sie selbst von der Stadtregierung eingefordert hatten: Die Zahl der bisher gesammelten Unterschriften wird auch nach vier Wochen wie ein Staatsgeheimnis gehütet. Ein Umstand, der die Vermutung nahe legt, dass es nicht gut mit der Unterschriftenaquise läuft. Zweitens sind ihre inhaltlichen Ausführungen bezüglich ihrer Ziele, falls das Begehren gewinnen sollte, äußerst diffus und widersprüchlich und drittens zielt ihre Fragestellung lediglich auf die Sanierung, nicht aber auf die Neubauten ab, während sie in ihrer Begründung aber die Zahlen für das Gesamtprogramm (Sanierung plus Neubauten) anführen. Das ist irreführend, weshalb der Stadtrat wohl keine großen Probleme haben sollte, will er es darauf ankommen lassen, das Begehren formaljuristisch auszuhebeln. Nicht weniger irreführend ist die Skandalisierungsrhetorik der Bürgerinitiative, die sich „Initiative kulturelle Stadtentwicklung Augsburg“ nennt: Darauf zu bestehen, dass die Brechtbühne nicht abgerissen werden soll, ist nicht viel mehr als Populismus. Die Brechtbühne taugt längst nicht mehr als Zankapfel. Dass sie viel zu teuer dorthin gebaut wurde, wo sie jetzt im Weg steht, ist der Skandal, nicht der Abriss dieser Beton-Schachtel, in der die Hälfte des Publikums schlecht sieht und die in keinster Weise einem Schauspielhaus einer Stadt der Größenordnung Augsburgs entspricht. Die Brechtbühne ist zusammen mit dem CFS das beste Beispiel dafür, was herauskommt, wenn die Stadt nach Gusto ihrer Mieter plant. Die Initiative fordert, dass in Augsburg endlich ein kulturpolitischer Diskurs über die Zukunft des Theaters stattfinden soll und bläst dabei eine Kröte auf, die zu schlucken niemand bereit sein kann. Die Brechtbühne, die untrennbar mit dem Namen „Votteler“ verbunden ist, kann man auch nicht zu 70 Prozent wieder verwenden, wie Intendantin Votteler in einem Interview aus dem hohlen Bauch heraus behauptete. Sie ist schlicht ein einziger Fehler, ein Irrtum und ein Irrläufer, eine banale Bühne ohne Aura, die so schnell wie möglich durch ein richtiges Schauspielhaus ersetzt werden muss.

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens haben sich darüber hinaus von Flashmobs des Theaters und den Sticheleien einer aufgekratzten Bürgerwehr aufs Glatteis führen lassen, indem sie sich zu inhaltlichen Konzepten zum System Stadttheater hinreißen ließen. Das gehört nicht zu ihrem selbstformulierten Auftrag. Die Initiatoren sind zunächst „nur“ Bürger, die behaupten, ein Bürgerbegehren mit einer einfach definierten Fragestellung durchzuführen, die – so Franz Fischer kürzlich im Bayerischen Rundfunk – noch vor den Sommerferien mit 11.000 Unterschriften in einen Bürgerentscheid umgewandelt werden soll. Ihre Fragestellung zwingt die Initiatoren dazu, die Sanierungspläne der Stadt und die Finanzpolitik der Stadt in Frage zu stellen, nicht über die Zukunft des Theaters zu räsonnieren. Auf dem von der Augsburger Allgemeinen großflächig beworbenen „AZ-Forum“, das live vom regionalen Fernsehsender am 11. Mai übertragen werden soll, diskutieren auf Seite der Sanierungsbefürworter Kulturreferent Thomas Weitzel und Theaterintendatin Juliane Votteler. Diese Besetzung hätten die Sanierungskritiker nicht akzeptieren dürfen. Ihre Gegner sind nicht TheJAter-Sprecher, sondern Finanzreferentin Eva Weber oder Oberbürgermeister Kurt Gribl und Baureferent Gerd Merkle, die Stadtspitze eben, die für den Finanzkurs der Stadt einzustehen hat. Juliane Votteler ist eine Vertreterin einer Theaterleitung aus dem vergangenen Jahrhundert und ohnehin in wenigen Monaten Geschichte. Thomas Weitzel gilt als eloquenter Vollstrecker einer politischen Willensbildung, an der er als parteiloser Referent kaum Teilhabe und Einfluss hat.

72 Millionen Euro Neuverschuldung der Stadt Augsburg für die Sanierung des Stadttheaters! – Wie soll das eine Stadt stemmen, die jedes Jahr die Sanierung der Schwimmbäder verschiebt, weil dafür das Geld fehlt? Wie soll das eine Stadt stemmen, deren Straßen in einem Zustand sind, der sich kaum von den Zuständen in Warschau und anderen osteuropäischen Städten unterscheidet? Wie soll das eine Stadt stemmen, der bereits bei ihrem Jahrhundertprojekt „Innenstadtumbau“ das Geld ausging? (Weshalb das Kernstück dieser „Jahrhundertmaßnahme“, nämlich die städtebauliche „Versprechung Fuggerboulevard“, der vom Königsplatz zum Theater führen sollte, auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.) Wie soll das eine Stadt stemmen, deren Stadtregierung sich sogar vor den Folgekosten eines UNESCO-Welterbetitels fürchtet und wie soll das eine Stadt stemmen, die ein Sozialticket verspricht, es nach großen Startschwierigkeiten einführt, um es wieder abzuschaffen, da die Kosten zu hoch sind? (Eine weitere schwere Niederlage der SPD übrigens, die das Sozialticket als Bedingung und Erfolg ihrer Regierungsteilhabe darstellte.) Wie soll das eine Stadt stemmen, die – trotz gegenteiliger Wahlversprechungen der CSU – die Steuern erhöhen muss, damit sie ihre maroden Brücken sanieren kann? Wie soll das eine Stadt stemmen, die es kaum schafft, ihre Brunnen und Kinderspielplätze zu pflegen? Eine Stadt, die nicht nur ihr Theatergebäude verkommen ließ, sondern auch ihre Schulen und sich dabei ewig vor einer Sanierung drückte. Wie soll das eine Stadt stemmen, der die Kosten ihrer Altenhilfe davon laufen? Und schließlich: Wie soll das eine Stadt stemmen, deren aktueller Schuldenstand von 340 Millionen Euro im Vergleich zu ihrer Finanzkraft gewaltig erscheint?

72 Millionen Euro Neuverschuldung der Stadt Augsburg für die Sanierung des Stadttheaters! – Wie soll das eine Stadt stemmen, die jedes Jahr die Sanierung der Schwimmbäder verschiebt, weil dafür das Geld fehlt? Wie soll das eine Stadt stemmen, deren Straßen in einem Zustand sind, der sich kaum von den Zuständen in Warschau und anderen osteuropäischen Städten unterscheidet? Wie soll das eine Stadt stemmen, der bereits bei ihrem Jahrhundertprojekt „Innenstadtumbau“ das Geld ausging? (Weshalb das Kernstück dieser „Jahrhundertmaßnahme“, nämlich die städtebauliche „Versprechung Fuggerboulevard“, der vom Königsplatz zum Theater führen sollte, auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.) Wie soll das eine Stadt stemmen, deren Stadtregierung sich sogar vor den Folgekosten eines UNESCO-Welterbetitels fürchtet und wie soll das eine Stadt stemmen, die ein Sozialticket verspricht, es nach großen Startschwierigkeiten einführt, um es wieder abzuschaffen, da die Kosten zu hoch sind? (Eine weitere schwere Niederlage der SPD übrigens, die das Sozialticket als Bedingung und Erfolg ihrer Regierungsteilhabe darstellte.) Wie soll das eine Stadt stemmen, die – trotz gegenteiliger Wahlversprechungen der CSU – die Steuern erhöhen muss, damit sie ihre maroden Brücken sanieren kann? Wie soll das eine Stadt stemmen, die es kaum schafft, ihre Brunnen und Kinderspielplätze zu pflegen? Eine Stadt, die nicht nur ihr Theatergebäude verkommen ließ, sondern auch ihre Schulen und sich dabei ewig vor einer Sanierung drückte. Wie soll das eine Stadt stemmen, der die Kosten ihrer Altenhilfe davon laufen? Und schließlich: Wie soll das eine Stadt stemmen, deren aktueller Schuldenstand von 340 Millionen Euro im Vergleich zu ihrer Finanzkraft gewaltig erscheint?Im Zusammenhang mit den sozialen Problemen der Stadt, der Wohnungsnot und den sanitären Notständen in den Schulen und in den Sportstätten der Vereine erscheint die Theaterpolitik der Stadt nicht realistisch, sondern dekadent. Das ist der politische Stoff, aus dem das Bürgerbegehren besteht. Wie in Augsburg das Theater der Zukunft aussehen wird, sollten die Sanierungskritiker zunächst dem neuen Intendanten Andre Bücker überlassen.

„Nachdem das Theater aus dem Großen Haus ausgezogen ist, wird ein völlig anderes Theater wieder einziehen. Wir wollen Menschen erreichen, die heute noch nicht wissen, dass sie morgen ins Theater gehen“, so Bücker auf einer Veranstaltung der Stadt. Bücker sieht bei dem Bürgerbegehren zwar die Gefahr, dass das Augsburger Stadttheater beschädigt wird, erklärt aber nicht näher, was denn beim Augsburger Stadttheater noch beschädigt werden könne. Auf der gleichen Veranstaltung hielt Ivo Kuyl, Dramaturg aus Brüssel, ein einstündiges Referat, in dem Kuyl sehr detailliert einen Transformationsprozess eines klassischen Stadttheaters in ein Bürgertheater mit anderen künstlerischen Ansprüchen, anderen Inhalten und völlig anderen Produktionsprozessen beschrieb. Dabei handelte es sich um einen Transformationsprozess eines einst klassischen bürgerlichen Theaters in die Gesellschaft hinein. Vielleicht hätten die Ausführungen des Herrn Kuyl für die notwendigen Kompentenzaneignungsprozesse der Sanierungskritiker einen Quantensprung bedeutet, wäre nur einer dabei gewesen.

Kurt Gribl zog 2008 aus einer Fachkanzlei für Baurecht aus, um Oberbürgermeister der Stadt Augsburg zu werden. Er tat das, wie er im Wahlkampf 2014 öfters sagte, um die Stadt Augsburg aus dem Jammertal herauszuführen und um den Augsburgern ihren Stolz wieder zu geben. Große ökonomische Fischzüge sind Kurt Gribl in seiner Amtzeit allerdings noch nicht gelungen. Den Niedergang des Weltbildverlages konnte er als einfacher Oberbürgermeister natürlich ebenso wenig verhindern wie die Auftragseinbrüche bei MAN und Osram. Die freigeschaufelten Gewerbeflächen im Süden der Stadt (Innovationspark/Technologiepark) haben bisher wenig gezündet. Neue Ansiedlungen großer Firmen, die Arbeitsplätze und eine Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen bedeutet hätten, blieben bisher aus. Die Umsetzung „Uniklinik Augsburg“ ist ein langer, ruhiger Fluss.

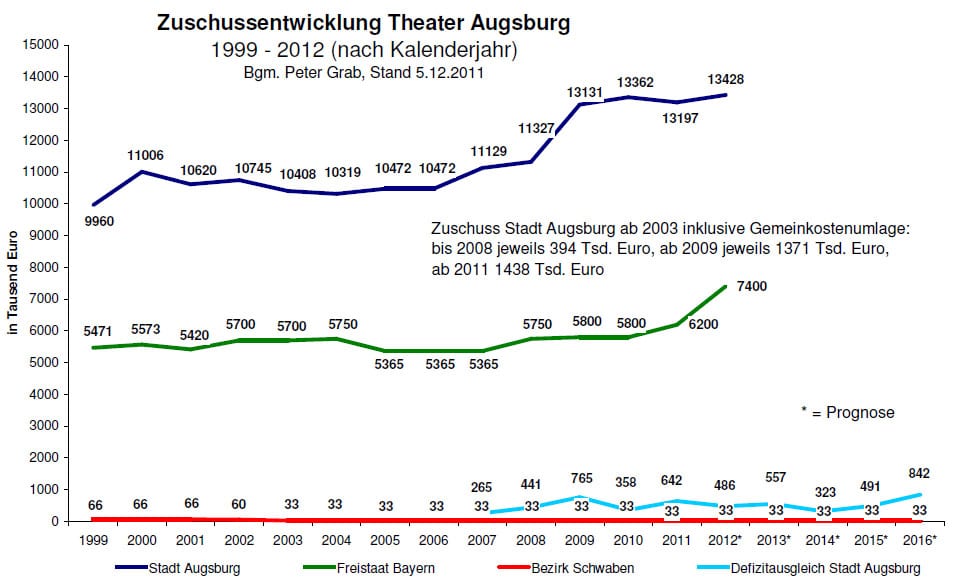

Kurt Gribls Gestaltungspolitik ist Schuldenpolitik. Die 50 Millionen Euro Neuverschuldung, die die Stadtregierung unter OB Kurt Gribl 2011 unternahm, wurde noch mit rigiden Sparmaßnahmen des damaligen Finanzreferenten Hermann Weber quittiert. Sechs Millionen Euro hätten die Referate pro Jahr einsparen sollen, was unterlaufen wurde. Die Neuverschuldung damals wurde als Chance begriffen, die Stadt zusammen mit den Konjunkturförderpaketen der Bundesregierung insgesamt fortzuführen. Viele Millionen wurden in die Kongresshalle gesteckt, in die Sanierung der Schulen und viele Millionen waren auch für die Sanierung der Schwimmbäder vorgesehen, eine Sanierung allerdings, die schwer ins Stottern geriet. Nun sollen weitere 72 Millionen Euro Schulden aufgenommen werden – für ein einziges Projekt, das nicht als Investitionsprojekt zu verstehen ist, sondern im Gegenteil weiter dafür sorgen wird, dass der städtische Haushalt in den kommenden 25 Jahren mit zirka 20 Millionen Euro pro Jahr belastet wird. Ein städtbaulicher Zugewinn ist nicht zu erwarten, ein kultureller Mehrwert auch nicht: Das Theater läuft einfach weiter – wie bisher.

Wenn eine Stadt so wirtschaftet, wie die Stadt Augsburg unter OB Gribl, muss sie damit rechnen, dass in nicht allzu ferner Zukunft eine atemberaubende Haushaltskonsolidierung ansteht, wie sie derzeit die 300.000 Einwohner-Stadt Karlsruhe unternimmt. Dabei geht es um ein Gesamtsumme von über 180 Millionen Euro. Die Beschlussvorlage zur Karlsruher Haushaltskonsolidierung sieht 304 Einzelmaßnahmen vor. Greifen sollen die Maßnahmen ab 2017 bis einschließlich 2022. Ziel ist es, die Ausgaben um 84 Millionen zu reduzieren und die Einnahmen um 101 Millionen zu steigern. Damit soll der in Schieflage geratene Haushalt der Stadt Karlsruhe repariert werden. Verzichtet wird auch nicht auf einschneidende Kürzungen im Theaterbereich, darunter befindet sich auch das Badische Staatstheater mit zirka 5,5 Millionen Euro Einsparssumme, die Intendant Peter Spuhler wohl nur mittels Kündigungen „einspielen“ kann. Die Stadt Karlsruhe ist in Sachen Theater im Vergleich zu Augsburg ausgesprochen priviligiert, da sie für ihr Staatstheater nur 50 Prozent der laufenden Betriebskosten begleichen muss. Die andere Hälfte bezahlt das Land Baden Württemberg. Wenn der Haushalt der Stadt Karlsruhe saniert ist, läuft die auf 125 Millionen Euro geschätzte Sanierung des Staatstheaters bereits auf vollen Touren. Eine Sanierung übrigens, der ein Architektenwettbewerb vorausging, der mit großem Interesse von der Karlsruher Bürgerschaft verfolgt wurde.

Hinter der Karlsruher Theatersanierung steht neben dem funktionalen Kalkül immerhin eine ästhetische Vision. In Augsburg stehen hinter der Theatersanierung Schulden und zukünftige Finanznot. Die Stadt Augsburg, die eine 187-Millionen-teure-Sanierung ihres Stadttheaters als eine notwendige Brandschutzmaßnahme, als eine statische Ertüchtigung und als eine Maßnahme zur Barrierefreiheit und als eine Maßnahme zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Theaterangestellten verkauft, muss sich nicht wundern, wenn sie damit bei der Bürgerschaft kaum punkten kann.

Eckdaten zur Generalinstandsetzung des Theaters Augsburg. Stand: Februar 2015

Lageplan aus der Präsentation Atelier Achatz Architekten

Lageplan aus der Präsentation Atelier Achatz Architekten| Bauteil 1 – Umbau Großes Haus | |

| Gebäudedaten: | |

| Brutto-Rauminhalt BRI | 104.620 m³ |

| Brutto-Grundfläche BGF | 21.861 m² |

| hv. Technische Funktionsfläche TF | 2.990 m² |

| Kostenschätzung: | |

| Kostengruppe nach DIN 276 | Kosten in Mio. € |

| 200 Herrichten und Erschließen | 1,5 |

| 300 Bauwerk – Baukonstruktionen | 32,9 |

| 400 Bauwerk – Technische Anlagen | 37,0 |

| 500 Außenanlagen | 0,5 |

| 600 Ausstattung und Kunstwerke | 1,5 |

| Zwischensumme 1 | 73,4 |

| 700 Baunebenkosten (30%) | 22,0 |

| Zwischensumme 2 | 95,6 |

| + 25% Risikoreserve | 23,8 |

| Summe Bauteil 1 | 119,4 |

| €/m³ BRI | 702,- |

| €/m² BGF | 5.440,- |

| Bauteil 2 – Neues Haus, Werkstätten, Probebühnen, Probensäle |

|

| Gebäudedaten: | |

| Brutto-Rauminhalt BRI | 162.364 m³ |

| Brutto-Grundfläche BGF | 29.132 m² |

| Kostenrahmen: | |

| Kostengruppe nach DIN 276 | Kosten in Mio. € |

| 200 Herrichten und Erschließen (von … bis) | 1,9 … 2,3 |

| 300 Bauwerk – Baukonstruktionen | 43,5 … 68,3 |

| 400 Bauwerk – Technische Anlagen | 13,3 … 17,7 |

| 500 Außenanlagen | 1,2 … 1,5 |

| 600 Ausstattung und Kunstwerke | 1,1 … 2,2 |

| Zwischensumme 1 | 61,0 … 92,0 |

| zzgl. 700 Baunebenkosten (ca. 25%) | … |

| Summe Bauteil 2 mit Baunebenkosten (von … bis) | 76,0 … 102,0 |

| €/m³ BRI | 628,- |

| €/m² BGF | 3.520,- |

| Zusammenstellung: | |

| Summe Bauteil 1 | 119,0 |

| Summe Bauteil 2 („Bis“-Berechnung) | 102,0 |

| Kosten Theater für Interimszeit | 10,0 |

| Gesamtkosten | |