Reise an die Orte des Grauens

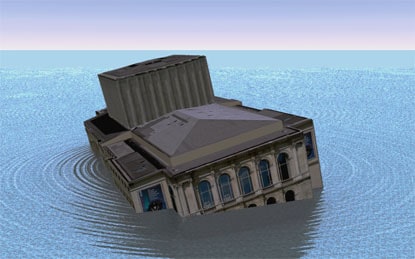

Das Augsburger Stadttheater ist ein Ort, für den man sich als Augsburger schämen muss. Damit ist weniger die Kunst gemeint, als das marode Gebäude.

In der folgenden Reportage von Frank Heindl geht es nicht um die bekannten Probleme, sondern um die alltägliche Struktur der Arbeit, um Arbeitsplatz- und Produktionsbedingungen, die für alle Beteiligten im Prinzip eine unerträgliche Zumutung darstellen. „Hereinspaziert, Hereinspaziert“, so wirbt das Theater Jahr für Jahr für das neue Programm. Man sollte den gesamten Stadtrat ins Theater herein bitten und jedem Politiker, dem die Welt hinter der Bühne nicht die Schamesröte ins Gesicht treibt, ein Unwählbarkeits-Zeugnis ausstellen. – Markus Trabusch ist schon lange nicht mehr Schauspieldirektor und die Kellerkantine ist inzwischen zwar geruchsfrei, aber noch lange kein Ort, an dem man sich gerne aufhält. Ansonsten gilt für den folgenden Text das Gleiche wie für „Dinner for One“: Er ist zeitlos und könnte jedes Jahr neu aufgelegt werden. Mit der Neuauflage will die DAZ zu Beginn des neuen Jahres zum Ausdruck bringen, dass es mit dem Augsburger Stadttheater so nicht weiter gehen kann.

Frank Heindl im maroden Bauch des Stadttheaters

Zirka 120 Millionen soll es kosten, das Große Haus des Augsburger Stadttheaters grundlegend zu sanieren. Muss das denn wirklich sein? Ist Augsburgs Großes Haus wirklich so sanierungsbedürftig? Kann das nicht noch warten, bis die Zeiten besser werden? DAZ-Redakteur Frank Heindl ließ sich von Schauspieldirektor Markus Trabusch durchs Stadttheater führen.

“Bei uns hier ist’s zwar nicht wirklich schön”, empfängt Markus Trabusch mich, “aber verglichen mit dem, was ich ihnen zeigen werde, sind wir in diesem Gebäude wirklich gut dran.” Trabusch spricht in eigener Sache. Natürlich weiß man auch im Theater, dass die derzeitige Finanzlage der Stadt ein Hundert-Millionen-Investition nicht zulässt. Doch man hofft auf einen Einstieg in die Planung, auf einen konkreten Beginn. Insofern ist der Schauspieldirektor kein objektiver Führer. Doch die folgenden 90 Minuten sind ein regelrechtes Schockerlebnis. Wer nicht selbst gesehen hat, unter welchen Verhältnissen im Augsburg Theater gemacht wird, kann’s kaum glauben. Und das ist bereits ein Teil des Problems.

20 Prozent der Arbeitskraft am Augsburger Stadttheater geht mit der überaus umständlichen logistischen Abwicklung verloren – das hat der Oberste Bayerische Rechnungshof herausgefunden. Das klingt ein bisschen abstrakt. Eine Zahl eben. Erstellt von Buchhaltern. In der Realität sieht’s anders aus: schlimmer. “Schauen Sie sich diese Schlosserei an”, sagt Markus Trabusch, “und lassen Sie sich nicht davon ablenken, dass hier alles viel zu klein und viel zu eng ist, um vernünftig zu arbeiten.” Hier also, in der Theaterschlosserei, werden Bühnenaufbauten hergestellt. Die Arbeit der Schlosser wird von den Schreinern fortgesetzt. Und die hausen nebenan. In einem anderen Gebäude. In dieses Gebäude führt eine Tür, und die ist höchstens vier Meter hoch und auch nicht breiter. “Diese Tür”, sagt Trabusch, “gibt das Anlieferungsmaß für die Bühne vor.” Nichts, was auf die Bühne soll, darf größer sein. Es muss durch die zu enge Tür in die Schreinerei, anschließend im zu kleinen Aufzug hinauf in den Malsaal – und auch der ist so klein, dass die Kulissen nur portionsweise angefertigt werden können. “Wir sehen das Gesamtergebnis immer erst auf der Bühne”, klagt Trabusch, „wenn es für Korrekturen zu spät ist.“

Die Hinterbühne als Montagehalle

Genauso schlimm: Die Endmontage des Stückwerks muss auf der Hinterbühne erfolgen. Die hat an “normalen” Theatern einen anderen Zweck: Sie wird für Projektionen und Beleuchtung benötigt, sie muss die Requisiten für verschiedene Produktionen beherbergen. Und vor allem muss hier Ruhe herrschen, wenn vorne geprobt wird. Anders in Augsburg: Entnervte Regisseure eilen während der Probe immer wieder nach hinten, um bei den Technikern um Ruhe zu bitten – die aber müssen hier hämmern, klopfen, zimmern, weil weiter unten die Türen zu schmal sind. Schlosser, Maler und Schreiner sind nicht die einzigen, die zu klagen haben. Wer Requisitenmeisterin Karolina Kuschmitz in ihrem Kabäuschen besucht, der kann selbst hören, dass über ihr ein Klavierzimmer ist. Der Teppich dort oben war so dreckig, dass er raus musste, die Vorhänge sind bei der Sanierung der Fenster verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Nun hört Frau Kuschmitz jeden Ton von oben, und im Moment übt jemand nervenaufreibende Cluster. Hin und wieder besucht sie den Musiker und bittet um gelegentliche Pausen, “sonst hält man das nicht aus!” Kann aber ein Musiker sinnvoll üben, wenn er fortwährend das Gefühl haben muss, dass die Kollegen nebenan unter seinen Etüden leiden? In der Tat ist dieser Zustand dem jungen Pianisten gar nicht recht – auch aus anderen Gründen: “Wir vermissen den Teppich sehr, die Akustik ist grauenhaft, seit auch noch die Vorhänge fehlen.” Andererseits muss er froh sein, dass er hier üben kann – es gibt viel zu wenige Musikräume.

“Orte des Grauens” nennt Trabusch die finsteren Gelasse, in denen seine Mitarbeiter hausen, die dunklen, schmalen, vollgestellten Gänge, die zu ihren Verliesen führen. In der Dramaturgie haben die Mitarbeiter eine Teeküche. Steht ihnen zu. Auch eine Toilette steht ihnen zu – und auch die haben sie. Schade nur, dass beide im selben Raum untergebracht sind. Man muss es einfach mal deutlich sagen: Das Geschirr türmt sich auf einer Ablage gegenüber der Kloschüssel. Kann das wahr sein?

Wahrhaft kafkaeske Züge bekommt die Führung, als wir uns den Fundus zeigen lassen. Der ist nämlich überall. Im ganzen riesigen Haus scheint es kaum einen Flur zu geben, der nicht mit Regalen voll gestellt ist. Wer Schuhe sucht, steigt Treppen hoch, Treppen runter, quert labyrinthische Gänge, landet schließlich in einer Dachkammer, in der man nicht aufrecht stehen kann. Die Schuhe sind unter der Dachschräge. Viel hunderte von Schuhpaaren. Die hintersten fünfzehn Meter weit weg. Nur tief gebückt zu erreichen. Elisabeth Wittig, die Leiterin der Kostümabteilung, fällt es schwer, für diese Situation noch Humor aufzubringen. “Wir hausen praktisch in jedem Loch”, konstatiert sie lakonisch. In der Tat: Auf jedem Flur, in jedem Durchgang hängt was, liegt was, ist was gestapelt. “Fast alle Mitarbeiter klagen über Rückenprobleme”, sagt Frau Wittig. Kein Wunder, wenn jeder Materialwunsch eine Höhlenexpedition erfordert. Wenn Kostüme, Puppen, Rüstungen eine Viertelstunde weit getragen werden müssen.

Der legendäre Ort der Kommunikation

Bis zum nächsten Aufzug? Nein, bis zum einzigen Aufzug. Wir stehen jetzt drin. Zu zweit ist’s angenehm. Zu sechst wäre das Gefährt voll, aber man kann sich auch vorstellen, dass zur Not zehn Leute reinpassen würden. Draußen hängt ein Schild: “17 Personen”. Kein Witz.

Kabelrollen, Dachschrägen, Damenschuhe: Schauspieldirektor Markus Trabusch in den Niederungen des Fundus

Glücklicherweise neigt sich die Führung dem Ende zu. Wir fahren in die Kantine. “Ein legendärer Ort der Kommunikation” sei das anderswo, schwärmt Markus Trabusch, die wichtigste Stelle im Unternehmen Stadttheater, der Platz, an dem die Künstler sich treffen können, an dem diskutiert wird, an dem Schauspieler auf Handwerkern treffen, an dem aus der direkten Begegnung Ideen entstehen. Steile, enge Treppen geht’s hinunter. Immerhin: Im vergangen Jahr wurde neu und hell gestrichen, wurden große Lampen aufgehängt, um den Burgverlies-Charakter zu bekämpfen. Vorne zeigt ein Schild: Kantine. Wir biegen um die Ecke: ein langer, langer Flur. Ein neues Schild. Und noch ein Flur. Rechts geht’s zur Kantine, links zum Klo. Und so riecht’s auch. Grauenhaft. Und nicht aus mangelnder Hygiene: alles frisch gestrichen, alles frisch geputzt. Aber der jahrzehntealte Geruch von Feuchtigkeit, von Moder, von Weiß-der-Herr-was hängt in den alten Wänden, in den Böden und Weiß-der-Herr-wo. Wer möchte hier unten zu Mittag essen? “Kaum einer”, sagt Trabusch. Wer sich’s leisten kann und Zeit hat, der nutzt die Gastronomie der Innenstadt. Hier runter verirrt man sich nur selten und nur wenn’s sein muss. “Das kommunikative Zentrum des Hauses fehlt.”

Keiner kommt, keiner sieht sich’s an

Genug? Genug. Von der alten Dampfheizung, die nur die Zustände “on” und “off” kennt und somit entweder für Frösteln oder für maßlose Hitze sorgt, wollen wir nun nicht mehr reden. Nicht von dem fetten Schlüsselbund, den Markus Trabusch mit sich trägt, um dann doch in viele Räume nicht reinzukommen. “Generalschlüssel” ist hier ein Fremdwort. Nicht vom scheußlichen Chorraum, der randvoll ist, wenn die 32 Sänger und Sängerinnen sich versammeln – akustisch eine Katastrophe, belüftungstechnisch schlicht unerträglich. Nicht vom Medienraum, in dem sich beispielsweise von andernorts engagierte Ersatzsänger mittels Video auf ihren Einsatz vorbereiten sollen – ein peinlicher, abgrundtief hässlicher, enger, mit Ramschmöbeln vollgestellter Abstellraum. Auch kein Wort mehr über die drei (3!) Waschmaschinen, mit denen die Kostüme gewaschen werden. Sie stehen quer übers Haus verteilt an drei verschiedenen Orten – eine in der Tänzergarderobe -Mitarbeiter tragen Körbe mit Schmutzwäsche im ganzen Haus herum. Genug? Genug!

Von einem “Gefühl mangelnder Wertschätzung” spricht Markus Trabusch. Von einer großen Lieblosigkeit, die das Haus ausstrahle. Und von mangelnder Perspektive. “Wir bräuchten so dringend das Gefühl, dass sich die Stadt für eine Veränderung interessiert. Dass man unsere Probleme sieht, dass man etwas dagegen tun will.” Alle Mitarbeiter tun ihren Job mit Enthusiasmus, mit Freude – “und trotzdem wirkt die Situation auf unsere Arbeit zermürbend und lähmend. Jeder, der das hier sieht, muss das doch verstehen.”

Nur: es sieht keiner. Elisabeth Wittig etwa, die Leiterin der Kostümabteilung, kann sich nicht erinnern, dass jemals in all den Jahren, in denen schon über die Theatersanierung debattiert wird, ein Politiker sich angeschaut hätte, wo und wie sie ihren Fundus aufzubewahren gezwungen ist.

—————

Frank Heindls Reportage erschien bereits am 23.12.2009 in der DAZ.