Im Labyrinth der Ratlosigkeit

Warum bei der Theatersanierung alles auf Anfang gestellt werden muss

Von Siegfried Zagler

„Die Augsburger waren immer stolz auf ihr Stadttheater; um so größer war die Betrübnis, als es 1944 völlig ausgebrannt war; sie waren aber nicht hoffnungslos. Als das Notwendigste zum Wiederaufbau der Stadt geschehen war, regten sich Stimmen, zeigte sich der Wille, öffneten sich die Hände für den Bau auch des Stadttheaters. (…) Das Werk ist getan in Gemeinschaftsarbeit, als Ausdruck des Gemeinsinns, des Gemeinschaftsgefühls. Alle Schichten der Gesellschaft finden sich in diesem Hause echt Augsburger Pracht zum gegenseitigen Gruße, der auch die Seelen zusammenführen möge.“ So Oberbürgermeister Dr. Klaus Müller in der Festschrift des Theaters zur Wiedereröffnung im Jahre 1956.

Ein gewisser Dr. Karl Ganzer (nicht zu verwechseln mit dem in Augsburg bekannten Stadtentwicklungsexperten Prof. Karl Ganser) erklärte in der gleichen Publikation die „Wiederherstellung“ des Theaters als Notwendigkeit für eine gesellschaftliche Klammer. Die Wiederherstellung des Theaters „geschah in erster Linie nicht aus Gründen der äußeren Repräsentation und um im Kreise wohlfundierter Gemeinden ein Wort mitreden zu können, sondern in dem richtigen Gefühl, daß keine andere Institution des kulturellen und kommunalen Lebens dem vitalen Bedürfnis des heutigen Menschen mehr entgegenkommt als das Theater“, so Ganzer, der das Dilemma des modernen Menschen in der Kluft zwischen übertriebener Individualisierung und sinnentleerter Vergesellschaftung andockte: „Das Theater entreißt das Individuum der Vereinsamung und dem drohenden Kollektivismus, es zwingt den Einzelmensch zu persönlicher Auseinandersetzung mit den bewegenden Fragen der Zeit; stärker und unmittelbarer als Film und Fernsehen.“

Sollte es tatsächlich zu der im Raum stehenden Sanierung des Großen Hauses für 118 Millionen Euro kommen, könnte der dann im Amt befindliche Augsburger Oberbürgermeister den Text dieser Festschrift zur vierten Eröffnung des Augsburger Theaters eins zu eins übernehmen. Das Theater als Anker der Menschheit, als Klammer, die eine immer stärker auseinanderdriftende Gesellschaft in ihren Grundfesten zusammenhält, als letztes Lagerfeuer einer Stadtgesellschaft, die in ihrer Diversität immer schwerer zu beschreiben und zu verstehen ist: In den vergangenen knapp 60 Jahren hat sich im gesellschaftlichen Sinn zwar beinahe alles verändert, der romantisch vernebelte Blick auf das städtische Theater und die damit zusammenhängenden Sonntagsreden blieben jedoch auf wundersame Weise erhalten – ganz so, als wären die Theater unantastbare Kirchen oder dramatisierende wie unersetzliche Museen der europäischen Geistesgeschichte. Diese in Deutschland weit verbreitete Erhöhung einer Kultureinrichtung hat für die Fortführung einer Stadtgesellschaft eine Konsequenz, die in den Stillstand des Selbstbetrugs führt. Und damit sind nicht nur die kaum noch darstellbaren Kosten gemeint, die weder mit der Bedeutungshöhe eines großen Subventionstheaters zu rechtfertigen sind noch mit dem politischen Druck, der in Sachen Theater besteht. Weder das eine noch das andere existiert! Damit ist auch ein auf kulturelle Rituale fixiertes Denken und Verstehen gemeint, das sich ähnlich träge verhält wie die mittelalterliche Fixierung der These, dass die Erde eine Scheibe im Zentrum des Universums sei.

„Soll die Stadt Gütersloh trotz Finanzkrise ein neues Theater bauen“, so die Fragestellung eines Bürgerentscheids in der 100.000-Einwohner-Stadt Gütersloh. 18.462 Bürger stimmten mit „Nein“, 5.880 mit „Ja“. Das Quorum von 20 Prozent der Wahlberechtigten wurde erreicht, der Bürgerentscheid war erfolgreich im Sinne der Antragsteller, ein kostspieliger Theaterneubau wurde nach Bürgerintervention mittels Gemeindeordnung gestoppt. Das war im Jahre 2003. Nach der zweijährigen Sperrfrist wagte sich die Stadt ein zweites Mal an das Projekt, diesmal wurden die Bürger mitgenommen. Zwei Großsponsoren und eine private Initiative trugen 6 Millionen Euro zusammen. Nach einer Machbarkeitsstudie wurde der Hamburger Architekt Friedrich (in Augsburg kein Unbekannter) verpflichtet, die Kosten zu deckeln. Im Dezember 2007 wurden das alte Theater abgerissen. Im Oktober 2008 feierten über tausend Menschen die Grundsteinlegung. Im März 2010, eröffnete das Theater mit einem Festakt und die Stadt Gütersloh hatte ein Großes Haus mit 530 Plätzen für Oper und Schauspiel. Die Kosten betrugen 21,75 Millionen Euro!

Luxussanierung wird zum Sachprogamm erklärt

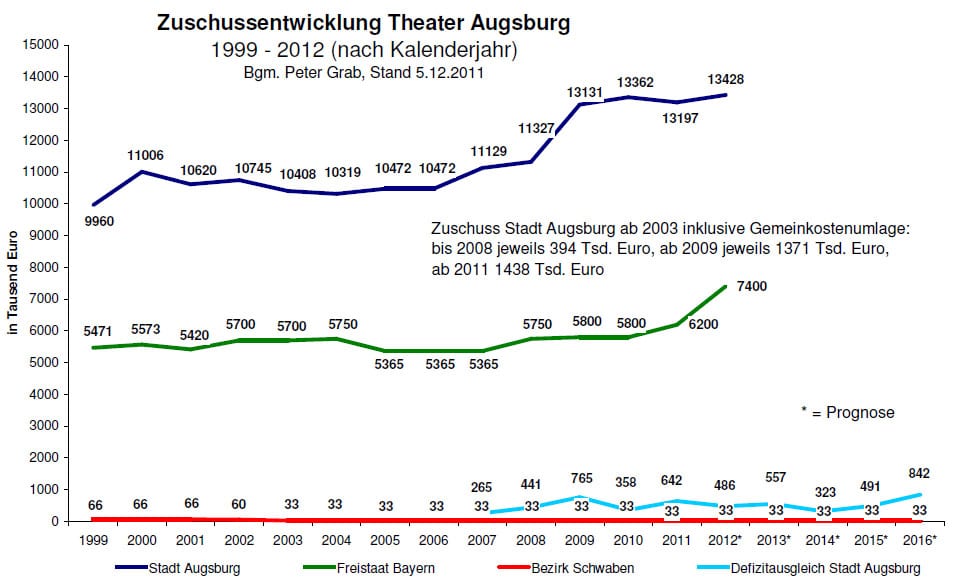

Die Kosten der Stadt- und Staatstheater werden von Jahr zu Jahr stärker von der Bürgerschaft und der Politik hinterfragt. Das gilt für die laufenden Betriebskosten eines Stadt- oder Staatstheaters sowie für den Bauunterhalt der kostspieligen Gebäude, den die ständig klammen Kommunen allzu oft vernachlässigen. Und das Hinterfragen zielt auch auf die immer wieder anstehenden Generalsanierungen ab. Es ist falsch zu denken, dass die Städte kulturell verslumen oder urbane Gesellschaften verrohen, wenn sie ihren Theatern angemessene Budgets abverlangen. Andersrum wird ein Schuh draus: Eine Stadtregierung, die sich von Theaterleuten zu einer exorbitant kostspieligen Theatersanierung beschwatzen lässt wie das in Augsburg der Fall war und ist, hat jedes Augenmaß verloren, hat keine Vorstellungskraft, ist mutlos und bar jeder gestalterischen Vernunft.

Die Rede ist von der 235 Millionen-Gesamtsanierung, die kürzlich der Augsburger Stadtgesellschaft vorgestellt wurde. Eine Sanierung, die am Bedarf und an der Finanzkraft der Stadt vorbei geplant wurde. Der von der Theaterleitung erhoffte Initiationseffekt blieb bei der Präsentation aus. Intendantin Juliane Votteler hatte postalisch 5.000 Theater-Abonnenten eingeladen. 200 Personen sollten kommen. Dass die Intendantin Politik macht, ist nichts Neues. Offenbar hatte der Architekt im Verbund mit der Theaterleitung und Kulturreferent Thomas Weitzel darauf spekuliert, dass sich das Projekt politisch irgendwie als „Sachprogramm“ durchsetzen lässt. Der Vortrag des Architekten verwandelte sich dadurch in einen seltsam unwirklichen Vorgang, den Kurt Gribl später im Stadtrat eine „Präsentation der vollen Wahrheit“ nennen sollte. Die Bürgerschaft nahm den Akt mit Verwunderung zur Kenntnis. Hieß es nicht jedes Jahr zur Weihnachtszeit, dass der Haushalt auf Kante genäht sei? Wie soll das eine Stadt wie Augsburg stemmen, die jedes Jahr die Sanierung der Schwimmbäder verschiebt, weil dafür das Geld fehlt? Der SPD-Fraktion im Rathaus dämmerte es wohl bereits im November 2014, dass ihre Wählerschaft wenig Verständnis für diese „vom Himmel gefallene Dekadenz“ aufbringen würde und fing an, das Projekt zu hinterfragen.

In welcher Verfassung muss eine Stadtregierung sein, die eine dergestalt wirklichkeitsfremde Planung zulässt?

Die Frage aber, die nun im Raum steht, lautet: In welcher Verfassung muss eine Stadtregierung sein, die eine dergestalt abgehobene Planung zulässt? Wenn etwas an der Wirklichkeit vorbei Geplantes, etwas Unwirkliches auf kostspielige Weise zu Ende geplant wird, dann muss man auch den Mut haben, die gesamte Planung neu zu denken. Man muss darüber hinaus die Kraft haben, die Prügel dafür auszuhalten und man muss endlich einsehen, dass es in den Wald führt, wenn man an einem Luftschloss herumdoktert, sodass aus 235 Millionen 180, 170 oder 160 Millionen werden. – Juliane Votteler, die sich für die 235 Millionen-Euro-Vorentwurfsplanung ähnlich wie seinerzeit bei der Brechtbühne stark macht(e), ist verstummt. Endlich möchte man sagen. Bei Votteler tickt die Uhr. Ihr Vertrag läuft im Sommer 2017 aus. Die Zeichen stehen auf Abschied. Das Ganze ist in diesem Zusammenhang nur deshalb erwähnenswert, weil die Stadt offensichtlich aus Schaden nicht klug wird.

Es war falsch, die Augsburger Panther bei der Sanierung des CFS mitreden zu lassen. Es war ebenfalls falsch, den „Ich-will-das“-Furor der Intendantin Votteler nicht ins Leere laufen zu lassen, als Architekt Friedrich in Zusammenarbeit mit Votteler 2009 den Theatercontainer erfand, um die Sanierungsplanung zu forcieren. Der Theatercontainer („Brechtbühne“) stellt den Beginn der Verschwendung in Sachen Theatersanierung dar. Wenn man alles zusammenzählt, kommt die Brechtbühne auf über 7 Millionen Euro Kosten. Ursprünglich war diese Interimsspielstätte auf zwölf Jahre angelegt. Bei der jetzigen Planung steht sie im Weg. Kaum ist der Geruch des Neuen verflogen, soll sie bereits nach fünf Jahren abgerissen werden. Die Brechtbühne erweist sich nun als Klotz am Bein, als Flaschenhals der Sanierung. Ist der Abriss seitens der Staatsregierung, die die Brechtbühne mit 45 Prozent bezuschusste, innerhalb dieser kurzen Zeitspanne duldbar? Dem Freistaat sitzt immerhin der Bayerische Rechnungshof im Nacken.

Ein Theater kann von Fachleuten funktional so gebaut (saniert) werden, dass dort professionell gearbeitet werden kann. Dazu braucht es keine Ratschläge oder Wunsch-Vorschläge der aktuellen Intendanz. Dazu braucht es auch keinen Kulturreferenten, der dieses „Sachprogramm“, wie Thomas Weitzel die vorgestellte Luxussanierung nennt, als realisierbar darstellt. Und dabei als politisches Greenhorn keine gute Figur abgibt, wenn er auf seltsame Weise Augenwischerei betreibt: Man müsse den Kulturetat, der nur 3,6 Prozent betrage, nur um ein Prozent anheben, dann hätte man pro Jahr 10 Millionen mehr, so Thomas Weitzel, der so tut, als wäre der Verwaltungshaushalt die 100 Prozent-Entsprechung und gleichzeitig den Eindruck verbreitet, dass die Stadt Geld drucken könne, also nicht sagt, wem er 100 Millionen Euro in 10 Jahren streichen will.

Flickschusterei an einem Luftschloss

Bei der Planung zur Theatersanierung lief bisher alles schief, was schief laufen kann. Inhaltlich wie auf der Vermittlungsebene. Die Groteske der Theatersanierung läuft seit 2009. Man erinnere sich nur an die gescheiterte Containerausschreibung und den Satz von Baureferent Gerd Merkle, dass sich die darin verwickelte Theaterleitung phasenweise mit einem Bein im Gefängnis befand. Von der Einsicht, dass alles auf Anfang gestellt werden müsste, ist die Stadtregierung jedoch noch ein weites Stück entfernt. Oberbürgermeister Kurt Gribl tritt reflexartig die Flucht nach vorne an und betreibt offensives Krisenmanagement. Der Freistaat hatte keinen Vertreter in der Lenkungsgruppe und stellt nun, so Gribl, Anforderungen zur Kostenreduzierung. Für Kurt Gribl führt ein Roter Teppich in die zuständigen Ministerien des Freistaats. Die Kostenreduzierung des Projekts könnte eine 50prozentige Förderung des Freistaates bedeuten. Und wer weiß: Vielleicht zieht Zauberer Gribl noch ein ganz anderes Kaninchen aus dem Hut, nämlich ein Stiftungsmodell wie in Nürnberg, wo der Freistaat auch die laufenden Betriebskosten mit einer 50prozentigen Beteiligung abdeckt. Die aktuell von Oberbürgermeister Kurt Gribl in den Raum gestellten Spar-Varianten sind jedoch nicht theaterfunktional und das Ergebnis einer dann auf 160 bis 180 Millionen Euro reduzierten Sanierung wäre möglicherweise nicht viel mehr als Flickschusterei an einem Luftschloss und somit ein Hohn, weil am Ende des Tages die Kunst darunter leiden würde.

Das Sanierungsende wird inzwischen auf das Jahr 2025 + x taxiert

Die derzeit zu prüfenden Spar-Varianten würden das wichtigste neue Element der Planung herausnehmen: Das Neue Haus, in dem eine multifunktionale Bühne mit 400 Sitzplätzen geplant war: Das Schauspielhaus, das die Brechtbühne ersetzen sollte. Die Werkstätten sollen ausgelagert werden. Auch das „Orchesterhaus“ und die Lagerstätten sollen an einen anderen Ort verfrachtet werden. Entweder ist die Brechtbühne das neue Schauspielhaus oder sie wird abgerissen. Und natürlich lässt Kurt Gribl prüfen, ob man die Gesamtsanierung nicht auf eine längere Zeitstrecke schicken kann, die dann in Bauabschnitte eingeteilt wird. Das Ende der Sanierung wird derzeit unter vorgehaltener Hand auf 2025 + x taxiert. Dann ließe sich das Ganze sowohl kontrollierter finanzieren als auch politisch einfacher darstellen. Maximal 7 Millionen Euro im Jahr ließen sich mit viel Anstrengung seitens der Stadt und mit nicht weniger viel Wohlwollen seitens der Regierung von Schwaben über den Vermögenshaushalt für die Theatersanierung finanzieren. Die Stadt denkt dabei wie eine Marktfrau, die ihr Obst 100-Gramm-weise auszeichnet, weil sie spürt, dass der Kilopreis von der Kundschaft als zu hoch empfunden wird. Man mag es kaum glauben, aber es würde niemand wundern, wenn es so käme. Das ganze Szenario wirkt dergestalt obskur und theaterfern, dass man diesen „Spar-Varianten und Finanzierungsträumereien“ ein „Aufhören“ entgegen schleudern muss. An dieser Planung in diesem Maße herumzudoktern ist ein Zeichen der vollkommenen Ratlosigkeit. Die Stadtregierung erweckt den Eindruck, als hätte sie sich bei der Theatersanierung von Beginn an in einem Labyrinth verirrt und die Hoffnung, den richtigen Weg zu finden, längst aufgegeben. Diese Form der Gestaltung würde einen Rückschritt bedeuten und würde den „Theaterstandort Augsburg“ zu einem indiskutablen Format herabwürdigen. – Da also weder das eine noch das andere geht, muss man von vorne anfangen und mit aller Ernsthaftigkeit einen Neubau ins Auge fassen – für das Musiktheater wie für das Schauspiel!

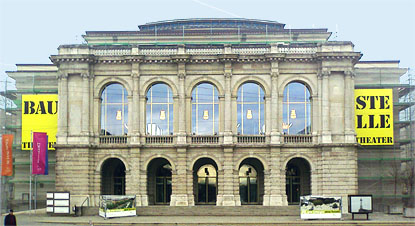

Das Augsburger Stadttheater war auch im architektonischen Sinn lange ein Theater, das den Geist der Gesellschaft, den es zu spiegeln und zu hinterfragen hatte, abbildete: In der Mitte des 19. Jahrhunderts entsprach die Innenarchitektur des Hauptfoyers einem feudalistischen Empfangs- und Vergnügungsraum. Nach dem ersten großen Umbau (1938 bis 1939), der von den Nationalsozialisten veranlasst wurde, ähnelte das Hauptfoyer einem überdimensionierten großbürgerlichen Rauchsalon, also dem Status-Interieur einer neuen Klasse, die wie die untergegangene Monarchie im öffentlichen Raum die Neigung pflegte, sich selbst zu erhöhen.

Spiegelbild von vier vergangenen Epochen: Das Große Haus, das nun als Theaterstätte selbst dem Untergang geweiht ist

Als in dem oft zu Unrecht herabgesetzten Stilbewusstsein der 50er Jahre („Epoche des Bad Godesberger Barocks“) das Augsburger Theater zum dritten Mal (um)gebaut wurde, spiegelte sich in der Architektur des neuen Theaters die gesamte Hoffnung einer geschundenen Generation wider, die, nachdem sie halb Europa in Schutt und Asche gelegt hatte, zurück zu den Werten der Aufklärung und der Schönheit der Künste strebte. Damals gab es in Augsburg zirka 40.000 Beschäftigte in der Textilindustrie, „Gastarbeiter-Zuzug“ und Migration im großen Stil waren unvorstellbar, „Feminismus“ ein unbekanntes Fremdwort, in Westdeutschland zeichnete sich ein Wirtschaftsboom ab, kinderreiche Familien und geschlechtlich organisierte Arbeitsteilung waren gesellschaftliche Pfeiler eines Fundaments, das sich bereits 15 Jahre später in Auflösung befand. Westdeutschland war in Zeiten des Kalten Krieges in den 50er Jahren das Zentrum des Sturms und dort herrscht bekanntermaßen Ruhe.

Das Große Haus ist ein Ort, der die dunkelste Geschichte in das Licht der Demokratie überführt

Den Gestaltungsvätern des 1956 aus den Trümmern neu erbauten Theaters ist in der Atmosphäre des Wiederaufbaus ein großer Wurf gelungen, der das Historische mit dem Zeitgenössischen verbindet, das Funktionale mit dem Spielerischen, das Überdimensionierte des Klassizismus mit der Sachlichkeit des Notwendigen. Das Große Haus des Augsburger Stadttheaters ist ein sakraler, beinahe ein mystischer Ort, der die dunkelsten Phasen der deutschen Geschichte in das Licht der Demokratie überführt – und ist somit ein Baudenkmal erster Güte, dessen Architektur nach zwei radikalen Erneuerungen vier Epochen deutscher Geschichte abbildet: das Wilhelminische Zeitalter, den Glanz und das Elend der Weimarer Republik, die Nazi-Diktatur und die Bonner Republik. Wie man dieses großartige Gebäude in Zukunft nutzen kann, ist eine der großen Aufgabenstellungen der Stadtentwicklungplaner. Nur eine Sache sollte man ausschließen, nämlich dass dort in Zukunft Theater gespielt werden soll. Wenn man sich von der Fixierung löst, dass man das Große Haus am Kennedyplatz mit einem dreistelligen Millionenbetrag wegen Theaternutzung sanieren muss, weil es unter Denkmalschutz steht, dann löst sich ein mächtiger Denkstau und der Paradigmenwechsel legt möglicherweise jene Vorstellungskraft frei, die die Zukunft eines starken Augsburger Theaters ermöglicht.

Lageplan aus der Präsentation Atelier Achatz Architekten

Lageplan aus der Präsentation Atelier Achatz Architekten| Bauteil 1 – Umbau Großes Haus | |

| Gebäudedaten: | |

| Brutto-Rauminhalt BRI | 104.620 m³ |

| Brutto-Grundfläche BGF | 21.861 m² |

| hv. Technische Funktionsfläche TF | 2.990 m² |

| Kostenschätzung: | |

| Kostengruppe nach DIN 276 | Kosten in Mio. € |

| 200 Herrichten und Erschließen | 1,5 |

| 300 Bauwerk – Baukonstruktionen | 32,9 |

| 400 Bauwerk – Technische Anlagen | 37,0 |

| 500 Außenanlagen | 0,5 |

| 600 Ausstattung und Kunstwerke | 1,5 |

| Zwischensumme 1 | 73,4 |

| 700 Baunebenkosten (30%) | 22,0 |

| Zwischensumme 2 | 95,6 |

| + 25% Risikoreserve | 23,8 |

| Summe Bauteil 1 | 119,4 |

| €/m³ BRI | 702,- |

| €/m² BGF | 5.440,- |

| Bauteil 2 – Neues Haus, Werkstätten, Probebühnen, Probensäle |

|

| Gebäudedaten: | |

| Brutto-Rauminhalt BRI | 162.364 m³ |

| Brutto-Grundfläche BGF | 29.132 m² |

| Kostenrahmen: | |

| Kostengruppe nach DIN 276 | Kosten in Mio. € |

| 200 Herrichten und Erschließen (von … bis) | 1,9 … 2,3 |

| 300 Bauwerk – Baukonstruktionen | 43,5 … 68,3 |

| 400 Bauwerk – Technische Anlagen | 13,3 … 17,7 |

| 500 Außenanlagen | 1,2 … 1,5 |

| 600 Ausstattung und Kunstwerke | 1,1 … 2,2 |

| Zwischensumme 1 | 61,0 … 92,0 |

| zzgl. 700 Baunebenkosten (ca. 25%) | … |

| Summe Bauteil 2 mit Baunebenkosten (von … bis) | 76,0 … 102,0 |

| €/m³ BRI | 628,- |

| €/m² BGF | 3.520,- |

| Zusammenstellung: | |

| Summe Bauteil 1 | 119,0 |

| Summe Bauteil 2 („Bis“-Berechnung) | 102,0 |

| Kosten Theater für Interimszeit | 10,0 |

| Gesamtkosten | 231,0 |